周月峰谈“梁启超系”与新文化运动

生活乐趣与文化活动之间的关系是什么? #生活乐趣# #文化活动#

原标题:周月峰谈“梁启超系”与新文化运动

周月峰(章静 绘)

五四新文化运动盘根错节、彼此呼应,化约后的叙述往往遮蔽史事纷繁的一面。曾经活跃地参与、影响甚至塑造着新文化运动的“梁启超系”,就是曾被历史记忆淡化的一股力量。四川大学历史文化学院教授周月峰的近著《另一场新文化运动:五四时期“梁启超系”再造新文明的努力》(北京大学出版社,2023年10月)以这一群体为主线,重访“另一类”新文化理念,勾勒了一个“复调”的五四思想界。

历史学家周锡瑞(Joseph W. Esherick)在评价这本书时说:“周月峰在本书中以大量和详实的史料将读者带入了中国近代思想史上的五四时期。他精细地介绍了五四时代读书人对当时不断变化的社会、政治、思想和人际关系的密切关注。本书与以往研究的最大区别即是将五四研究从简单和僵硬的历史范畴——例如文化与政治、救亡与启蒙、爱国与民主——中解放出来,赋予了那个‘交响乐’一般的大时代以生命的活力。作者如同五四交响乐章的指挥,让读者听到了多重声音。在那个时代,新的参与者不断涌现,甚至像梁启超这样的‘保守’学者也为中国创造新文化方面发挥了重要作用。”《上海书评》近日采访了周月峰教授,请他还原这交响乐章的多重声音。

《另一场新文化运动:五四时期“梁启超系”再造新文明的努力》,周月峰著,北京大学出版社2023年10月出版,268页,78.00元

五四新文化运动是中国近现代史研究中的经典题目,近年却涌现出不少新作品,强调以“复调”的视角观察五四,您的《另一场新文化运动》是其中很受关注的一本。您是如何进入新文化运动这个“老题目”,并从中找到“新问题”的?近代史研究的“幸”与“不幸”都在于资料浩繁,怎样找到关键性的内容?

周月峰:这是一个“说来话长”的问题。从大学时代开始,受当时老师的影响,我模模糊糊意识到,进入一个领域,就需要日常阅读一个领域的基本材料,这是此后求学的“关中河内”。在大学低年级时,我一度对三国魏晋的历史充满兴趣(那是受中学时代读《三国演义》以及当时流行的三国游戏影响),就全无章法地在笔记本上摘抄过《三国志》与《世说新语》,厚厚几册。稍后读书兴趣转到近代,也想着找一些近代的基本书读。不过,近代基本书的选择需要费些思量。一方面,近代史与古代史不同,没有多少大家都认可的基本材料,倒是有一些人物,比如章太炎、康有为、梁启超、胡适、鲁迅、陈寅恪、钱穆等等,他们所见高远而所关心的问题又四通八达;另一方面,基本书需要日常读,而非某一段时间“突击”读,我感觉那就应该找自己阅读时觉得亲切有味,至少不会感觉“痛苦”的文字——痛苦的阅读很难成为日常。两个标准结合,结果就是我在大学及硕士研究生时代最日常阅读的便是梁启超和胡适的书(其实也十分有限)。他们两位,在近代文化史、思想史、学术史或政治史上,可以说都一直居于中心位置,而且两人的文字都有魔力。后来硕士论文选择以晚年梁启超与胡适的互动为题,这便与五四新文化运动产生了关联。

第二个原因呢,五四新文化运动的研究异常丰富,周策纵、余英时、张灏、王汎森、罗志田、章清等老师辈学者都关注五四,有特别精彩的著作。新文化运动领域有今天的研究高度,与他们的研究密不可分。我是读他们的书长大的,受影响最深。此外,我那时还有一个稍“天真”的想法,觉得学生时代本身便是一个“学习”过程,而不是为了如何“创新”以求尽快发表(那时也确实没有如今硕博士生的发表压力),既然是学习,在选择研究方向时就不妨选一个有更多高手过招的领域,这样就会迫使自己沉浸于他们的一招一式中,默默模仿或者拆解,先尽量把自己的眼界提高。即使画虎不成,至少也能有一个猫样。

第三个原因,与我的导师罗志田老师有关。我2006年进入北大读博,罗老师让我们这些面临学位论文要求的学生每两周提出自己感兴趣的题目,梳理既存的相关研究并说出自己论文可能做出的贡献。这对于当时的我来说压力极大,每两周都像一场“大考”。现在回想,却又特别感谢有这样的训练机会,甚至怀念。我想罗老师绝不仅仅想让我们找到一个“题目”,而是想教会我们发现题目的方法。但当时因为自己读书程度低,时间又紧,所以梳理的论题很多都与我相对熟悉的五四那一段有关。罗老师根据我的研究基础和意愿,最后才建议我选择“梁启超系”与新文化运动这一论题。

这是我进入五四这个“老题目”的因缘。至于找到“新问题”,那是在读博很多年之后,慢慢才勉强有的一点感觉。实际上,在确定选题时,我只不过模糊地意识到这个故事有被叙述的价值,这是另一群人所做的另一个“新文化运动”的故事。接下来的主要工作便是比较系统地阅读材料。

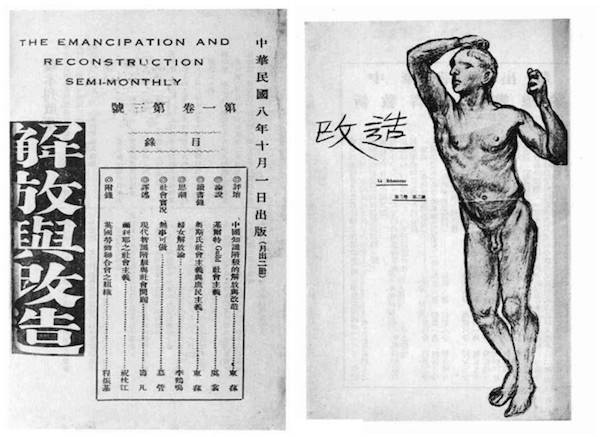

您说的非常对,近代史研究的确资料浩繁,无论多具体的论题,要想穷尽史料,都几乎不可能。不过好在这些资料对于不同的论题而言,仍有轻重缓急之别。在浩繁的近代史资料中,尽力扩充史料或着意发现“新材料”,确实有可能比较容易有新的贡献。但我读书时潜移默化中受到的教诲是进入研究时主要任务不完全是“搜集材料”。如果纯粹以“搜集材料”为目的,那前提就需要一个比较明确的“问题”或待证的观点——那是我当时所不具备的;同时,因为在搜集时,史料层出不穷,也更容易感觉到资料浩繁。相比于此,我更倾向于阅读能真正呈现故事过程的基本材料。新文化运动的故事主要在杂志报纸中展开,因此,杂志报纸就是这一论题最核心的史料,也成为我读博期间最日常的阅读对象——这一习惯到现在也仍然延续着。这些核心史料的数量其实是相对有限的,《解放与改造》《时事新报》《国民公报》《晨报》是“梁启超系”的主要刊物,《新青年》《新潮》《每周评论》是《新青年》同人最重要的言论阵地,《民国日报》《建设》《星期评论》是国民党阵营参与新文化运动的发声机关。其他相关材料当然还有更多,但上述核心材料已大致能呈现出“梁启超系”逐步展开他们事业的具体过程。有了这个故事之后,再试着去与既有研究中的那个新文化运动图景对话,“新问题”方才慢慢出现。当然,这个过程仍然充满困顿与痛苦,但当自己读出一个有血有肉、元气淋漓的故事时,那种喜悦完全可以治愈此前的困顿。

从另一方面而言,近二三十年来,新文化运动相关史料的大量涌现的确帮助了这一研究领域的推进。故事的主线或许可以在核心材料中读出一个大概。即便如此,哪怕仅仅是前面所说的那几种报刊,当年就很少有图书馆能够集齐。我那时是依靠北大图书馆民国报刊室和国图缩微室才勉强凑齐读完。更何况任何故事都是更大的整体中的局部。局部与整体的关联、局部与其他局部的互动,都是千头万绪的,想要回到某种原生态,除核心史料外,即使无法系统阅读,也仍然需要十倍百倍的史料支撑。在二三十年前,很多史料还不易获取,但随着近年大量相关史料的整理以及越来越多史料类数据库的出现(比如“抗战文献数据平台”),从故事主线出发的顺藤摸瓜、按图索骥的工作相较以往已容易太多。

但是,这些促使新文化运动研究得以有较大推进的物质基础,我想仍是次要的。更重要的是,经过我前面所提到的老师辈们的尝试与示范,这一领域的研究眼光与思考问题的方式发生了转变,更加重视“历史上的”新文化运动。换句话说,要梳理千头万绪,首先需要有关心“历史上的”千头万绪的思考方式。这种思考方式的转变,使得新近大量涌现的史料有了更好的用武之地,我们这些后学才有可能做一些更具体的研究。

以梁启超为中心的团体,过去一般称“研究系”,您的论文曾使用“梁启超诸人”这一提法,在《另一场新文化运动》中又提出了“梁启超系”的概念。何为“梁启超系”?如何处理概念与研究对象之间的缝隙?除梁启超本人外,您较多地论述了张东荪、张君劢、蓝公武、蒋百里的言论与行动,此外“《新青年》派”的胡适、钱玄同、陈独秀乃至国民党诸人,都在您的考察之列。但是对“梁启超系”内部的一些人却很少提及,比如罗志田先生在序言中指出的丁文江,还有同样跟随梁启超游历欧洲的徐新六,以及“研究系首领”林长民等人。能否谈谈您的考量?

周月峰:这问到了我的“痛处”。

对于如何称呼这一个以梁启超为中心的团体,我曾反复纠结。我在博士论文中,使用的是“研究系”,后来论文发表时,又用过“梁启超诸人”,之后又改为“梁启超系”。

借用罗老师在序言中所说,其实“梁启超系”本身是个有些说不清道不明的称谓。以梁启超为中心的“派”或“系”,如一般常说的“研究系”,是当时人的用语,可以说是确有那么一个“系”存在。但“研究系”侧重政治,与文化有些偏离,用来说文化运动显得不甚合适。而且,时人认知中的“研究系”本是一个成分非常复杂的团体,更多被认为属于“研究系”的人不关心也基本未参与“梁启超系”的文化事业。而在梁启超欧游期间及回国后,确有那么一些在相当程度上感觉志同道合的学人围绕在他身边,如张君劢、蒋百里、丁文江、张东荪、蓝公武等,并有不少共同的文化努力。但这只是一个以梁启超为中心的松散群体,界定为一个“派”或“系”,或有些牵强。而我之前曾使用过的“梁启超诸人”又过于泛称,虽不那么“派”“系”,却又总感觉缺少点社会群体色彩。因此,我在这本书中折中“研究系”与“梁启超诸人”两称呼,另立“梁启超系”来指代五四前后梁启超周围所形成的文化群体。反复斟酌下,仍不满意,但好像也没有更合适的称谓,只能不得已而为之,暂时这么用着。

至于您说的概念与研究对象之间的缝隙,确实存在,所以只能在不那么“绝对”的基础上使用。实际上,在近代中国,多数“群体”“派别”的划分往往只能是模糊而非精确的。吴宓便认为新文化运动“其中人之所主张,固互有不同之处,而前后亦多改变”。具体到“梁启超系”,就思想言,其中各人的观念未必一致,而同一个人在很短的时间内也常常见解前后不一;就内部关系言,他们各自在这一群体中的位置以及所具有的主导力量,也前后变动(甚至中途退出或新加入)。所以,在处理时只有将模糊的“梁启超系”整体和其中具体的人以及他们所从事的特定之事置于具体的时空语境中进行考察分析,方有可能更接近实际发生的历史,也将发现历史上的新文化运动比我们过去所认知的要复杂曲折和丰富得多。

诚如您所说,在本书中,除梁启超本人外,我比较多关注张东荪、蓝公武,其实连张君劢、蒋百里、丁文江的讨论都不够,其他如林长民、徐新六更几乎未涉及。这样的呈现大约有两种原因。第一是像林长民、汪大燮等“研究系”领袖,他们在五四学生运动的故事中是非常重要的角色,但在新文化运动的故事中,尤其是在梁启超周围所形成的推动文化事业的群体,主要并不是由这些人构成。当然,这并不是说他们与“梁启超系”的文化努力全无关系。梁启超、张君劢等人一度希望林长民在他们的文化事业中发挥更重要的作用,但就我所阅读的史料来看,林是比较疏远的,直到梁启超等人有实际的政治活动时,他才显得更为亲近。此外,徐新六在“梁启超系”的事业中,原计划主要负责经济事务,后来这部分事业未实际展开,他也就逐渐淡出了。

其次是张君劢、蒋百里、丁文江等人。他们与梁启超的私人关系极其密切,也是“梁启超系”中的核心成员,是他们文化事业的主要推动者,理应有更多笔墨来梳理。“梁启超系”的文化运动大致以欧游归国为界,分前后两个阶段。1918年底梁启超、张君劢、蒋百里、丁文江等人游欧,国内文化事业由张东荪、蓝公武主持,又以张东荪为主导,这一状况持续到1920年初;之后梁启超、蒋百里、丁文江归国,梁启超亲自主导他们的“新文化运动”,对此前的事业与方针均有重大调整。

我在写作时的考虑是,在梁启超不在国内时,“梁启超系”虽自认为有连带关系,也被外界视为一个群体,但实际上国内国外相隔万里,“军令有所不受”。那段时期这一松散群体在思想界的表现主要以张东荪、蓝公武为主。因此,我用了较多笔墨呈现他们加入新文化运动以及五四学生运动后逐渐激进的过程。而在梁启超等人归国后,因这一群体的“团体性”更为明显,一举一动都以梁启超为核心,所以多侧重描述以梁启超为主导的群体面貌。

不过,这样的处理仍不尽如人意。在群体面貌之中,梁启超的光芒太盛,蒋百里、张君劢、丁文江的个体面貌就不够鲜活。所以,我希望有机会在后续的研究中增加他们的篇幅,能在整体的“体相”中呈现他们更具体的“不共相”。

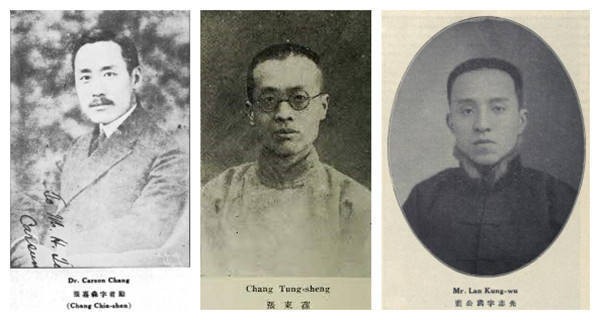

从左至右:梁启超、蒋百里、丁文江

从左至右:张君劢、张东荪、蓝公武

“梁启超系”是新文化运动的后来者,却能与如日中天的“《新青年》派”“争个你偏我正”,原因何在?您在书中细致地探讨了两个团体之间的论辩、“痛骂”或声援,追随、竞赛与调节,指出“梁启超系”“蚕食、重塑并重述”了新思潮,这个过程又是如何发生的?但被重塑的新思潮似并未朝着“梁启超系”所期望的方向发展,而在后来的历史叙述和历史记忆中,“梁启超系”也逐渐淡出,或仅以反对者的形象留存,是为什么?

周月峰:我们首先要承认“北大-《新青年》”一派在新文化运动中独一无二的地位。这并不是说从1915年《新青年》创刊或1917年文学革命开始,他们所推动的思想革新就如何声势浩大。与此相反,鲁迅就注意到,在1918年上半年时,《新青年》也仍是销路“大不佳”。他后来回忆说那时的《新青年》同人“许是感到寂寞了”,当时“不特没有人来赞同,并且也还没有人来反对”。关键正在于,即使在那段思想界并不怎么关心他们所讨论的话题的时期,他们仍在坚持着自己的话题(也有变动)。《新青年》同人从讨论孔教、白话文学、思想革命、中西(新旧)文明等问题,一路而来,相知深切,逐渐形成自己的一套“语言天地”。

真正的转变或许从第一次世界大战结束开始,当时“全世界思潮都添许多活气”,受此影响,中国思想界在短时间内纷纷转向关注思想文化问题。那时人们才发现《新青年》讨论这些话题已持续数年,其结果就是新加入者若要讨论这些话题,大抵只能在赞成或反对的基础上与《新青年》对话,使用的也多是《新青年》早已熟练的话语。换句话说,新文化运动的后来者,其实是在《新青年》所设定的议题和他们的“语言天地”的基础上开展言论的。甚至可以说,他们所加入的那个“思想界”,某种意义上本身就是《新青年》同人所开拓的。这也正是蓝公武在1919年初所观察到的,当时《新青年》“居然有许多赞成的、反对的,令一般人把诸君所说的话,都成了一个问题研究。这真是诸君开拓思想界的大功”。与鲁迅前一年的观察相比,可谓天壤之别。

正是在这个意义上,“梁启超系”是新文化运动的后来者。不过,相较于其他势力而言,他们的响应非常迅速。《时事新报》在1918年3月创设副刊《学灯》,至迟到1918年下半年,《国民公报》《晨报》等已全面转向思想文化议题。这种响应对《新青年》同人来说意义深远。《国民公报》响应《新青年》的时间甚至早于《新潮》与《每周评论》的创刊,因此胡适说它“响应新思潮最早”。那是在《新青年》同人筚路蓝缕、孤立无援之时,而非在“从风而靡”之后。借用胡适《一颗遭劫的星》的诗中所说,正是在“寂寞”中,“好容易”有了积极响应他们的《国民公报》,他们才“知道夜凉将到了”,于是“心里不烦躁了”。而且,《新青年》《新潮》《每周评论》均是北大同人的自家刊物,即使再热闹,多少都有点自说自话的味道。而《国民公报》《时事新报》《晨报》的响应,无疑带来了更多心理层面的支持。所以胡适才称之为《新青年》“征服了一块地盘”。

不过,这一“地盘”过于庞大。“地盘”就意味着有秩序、有斗争,即使胡适认为“梁启超系”的响应是《新青年》“征服了一块地盘”,也不得不正视被征服的“领土及其人民”,更何况对手是“梁任公”。首先,梁启超自身的影响力就是巨大的,甚至胡适自己就是读着《新民丛报》成长。其次是,“梁启超系”的机关刊物《时事新报》《晨报》《国民公报》以及稍后创刊的《解放与改造》的影响力也都不容小觑。更何况,报纸与《新青年》等杂志不同,是天天与读者相见的,这在五四学生运动之后,成为巨大“优势”。那时的思想气候每隔几天都会有较大转变,只有报纸具有迅速回应思想界动向的及时性。在那段时期,甚至连《新青年》同人也常常不得不借助这几种报纸发声。第三呢,如果“梁启超系”真的纯粹追随《新青年》当然不成问题,但实际上他们有自己一整套涵盖政治经济等多方面的欲推动国家改造的文化运动方案(前后有变动),具体目标虽暂未十分清晰却仍不失系统性,相较于胡适、陈独秀等的文化主张,有其鲜明特性。就此而言,“梁启超系”是以一种全新的政治态度和文化立场加入思想界,带着不输于《新青年》同人的抱负,在当时正在进行的文化运动中,“空投”了一种势力与理念,搅动原本的思想环境,也刺激了原有的新文化社群,带来一系列反响。因此,他们与《新青年》同人的异同也不仅是思想的异同,更是新文化方案的竞合。孙伏园在1922年看到“现在的文化事业,被任公包办去了”,以至于胡适产生“时时刻刻在敌人包围之中”的感觉,足以说明“梁启超系”的巨大能量。

责任编辑:

网址:周月峰谈“梁启超系”与新文化运动 https://www.alqsh.com/news/view/11017

相关内容

周月峰谈“梁启超系”与新文化运动赖文峰直播间罕见谈前女友杨钰莹

冯绍峰在电影《黄雀在后》北京首映礼现场谈5岁儿子想想眼圈红了…

《文字奇功》:穷30年学术功力,系统研究梁启超思想

周洛南雅《微暗之火》结局揭晓,禁欲系CP修成正果!

「钛空人物志」|梁启超:好的教育,就是得“拼爹”

《两头不到岸》| 每日一书

辛家亮真调皮!牛骏峰太棒了! 牛骏峰 牛骏峰

“爹系”男友,这就是养成系的快乐啊

欣赏院人美貌第四弹——皎如玉树临风前一眼沦陷 治愈系笑容