墨韵千秋郑板桥书法探微

探讨书法艺术中的笔墨韵律美学 #生活知识# #生活美学# #传统文化美学解读#

郑板桥(1693 年 11 月 22 日 - 1765 年 1 月 22 日),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,出生于江苏兴化,祖籍苏州,清代书画家、文学家。

他自幼读书刻苦,康熙五十五年(1716 年)考取秀才,后雍正十年(1732 年)中举人,乾隆元年(1736 年)中进士。曾在山东范县、潍县等地任县令,为官期间关心百姓,政绩显著。乾隆十八年(1753 年),六十一岁的郑板桥因民请赈而得罪权贵被罢官,之后以卖画为生。乾隆三十年(1765 年)去世,享年七十三岁,墓葬于兴化县城东的管阮庄。

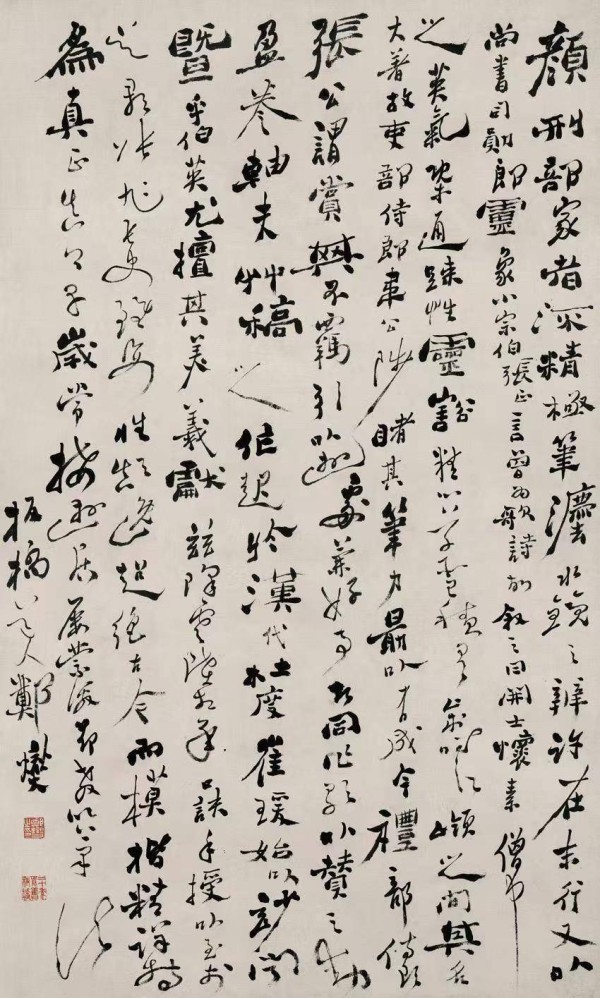

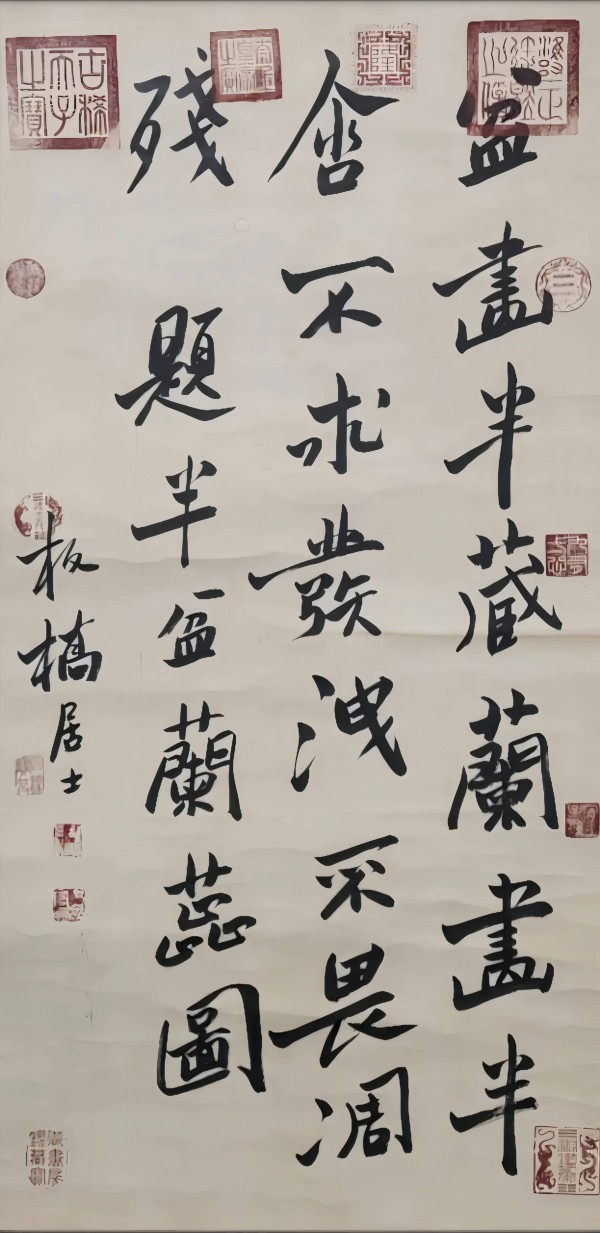

他的诗书画作品世称“三绝”。诗作多描绘穷苦人民生活,揭露富豪和胥吏的残暴贪婪,不拘一格,具有性灵之光;绘画专长于画兰、竹、石、松、菊等,主张“胸无成竹”的创作方法;书法用隶体掺入行楷,自称“六分半书”,人称“板桥体”。

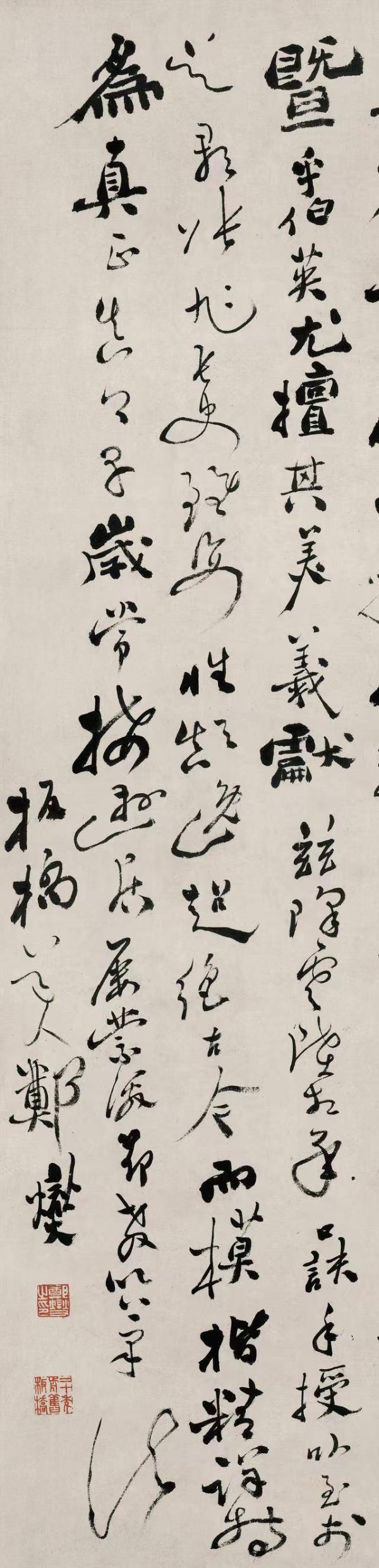

郑板桥作品特点独特,他善于运用侧锋和中锋,使字形生动有趣,笔画粗细、长短、曲直、方圆、疾徐等变化多端。

将复杂的字形简化,字体结构紧凑,重心平稳,富有力度和节奏感。字体大小、形状、粗细、曲直等反差大,对比强烈,形成独特的“板桥体”风格。善于运用对比、夸张、变形等手法,谋篇布局注重整体效果和视觉平衡,如“乱石铺街”却又不失和谐。将兰竹的笔法运用到书法中,许多长笔划以兰竹为笔意,颇具意趣。

郑板桥历史地位极高,他的“六分半书”在书法史上独树一帜,打破了传统书法的束缚,为书法艺术的发展注入了新的活力,对后世书法家产生了深远的影响。作为“扬州八怪”的重要代表人物,引领了当时的艺术潮流,其独特的艺术风格和创新精神对扬州地区乃至全国的艺术发展都产生了重要的推动作用。其书法作品既蕴含着传统书法的精髓,又融入了自己的创新元素,使传统文化得到了更好的传承和发展,成为传统文化的重要代表之一。

其中怀素《自叙帖》书法:

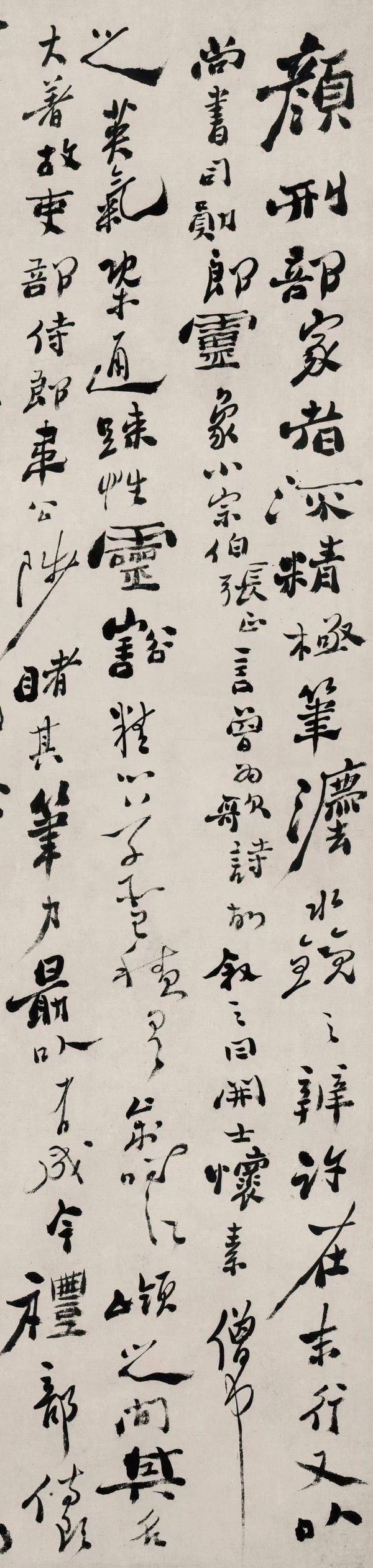

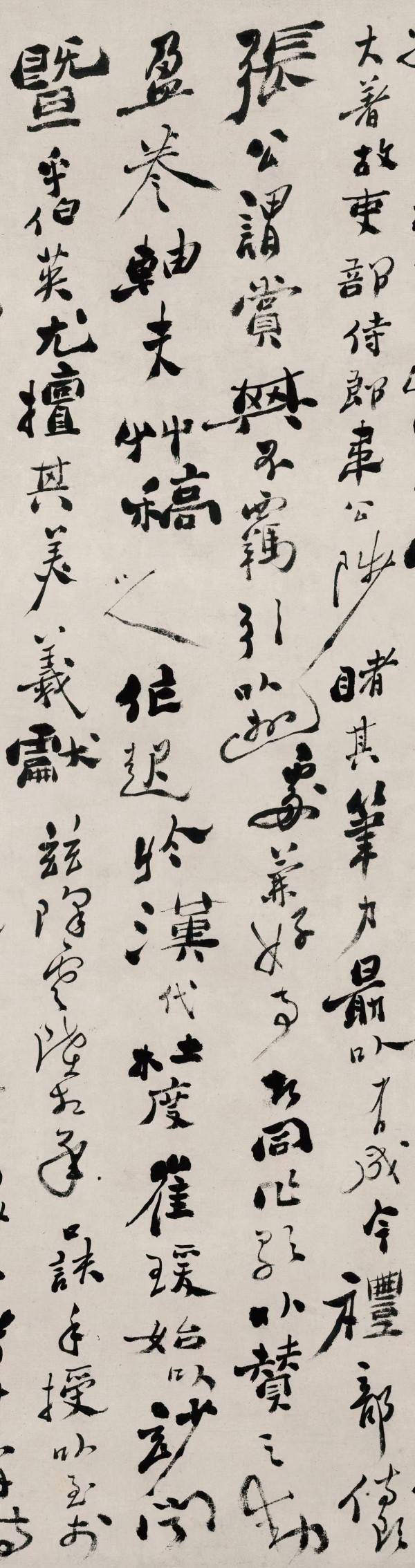

- 笔法精妙:以篆书入笔,做到“笔笔中锋”,使线条圆润光滑,速度与笔画、结构上灵活自如,运笔流畅多变,将锋芒内敛。

- 结体自然:相较于传统结体的结构重内、取势重外,怀素更加注重自然感,字长短大小错落不一,重心以圆开展,迅速炼成,起伏之势彰显魄力。

- 章法灵动:章法奇异灵动,但又不脱离规矩法度,绞转自如、曲笔链接,加以笔墨轻重的变化,生出跳动流动之感,使篇章展现连绵不断之感。

- 风格独特:怀素的狂草与张旭齐名,被称为“颠张狂素”,其字较为瘦细,凭生出一股禅学的清冷苦寒之美。作品通篇行笔爽利,犹如“惊蛇入草,飞鸟入林”,少有停顿大多一气呵成,风驰电掣间一篇狂草便跃然纸上。

成交记录:

近几年郑板桥的书画作品在拍卖市场上表现出色。他的《竹石兰蕙图》曾以 4600 万元的价格成交;还有《行书诗翰手卷》以 180 万元起拍,终成交价 4370 万元;《劲节清风》以 896 万元人民币成交等。

怀素《自叙帖》:真迹现存于中国台北故宫博物馆,属于珍贵的文化瑰宝,无法用金钱衡量。其在草书史上具有极其重要的地位和价值,对后世的草书创作产生了极大的影响。曾有专家对其进行估值,称价值至少超 10 亿。

责任编辑:

网址:墨韵千秋郑板桥书法探微 https://www.alqsh.com/news/view/110855

相关内容

郑板桥《墨竹八册》,寥寥几笔,见骨气书法家共同抒写“湾区墨韵”

禅心墨韵 德景无双——中国禅体书法大师释德景

第十六届中国·兴化郑板桥艺术节启动 大咖齐聚交流文化传承发展

“墨韵文脉——新安画派精品展”在中国美术馆展出

千秋武媚娘传奇

墨韵流转,家业待兴,杨紫化身为李祯,邀你步入《家业》的传奇篇章

张峻:书法之韵 艺术之魂

一起来读书!斗鱼联合人民阅读推出“书香墨韵 悦读同行”书单

李军先生荣获「墨缘堂艺术大赛」 书法一等奖