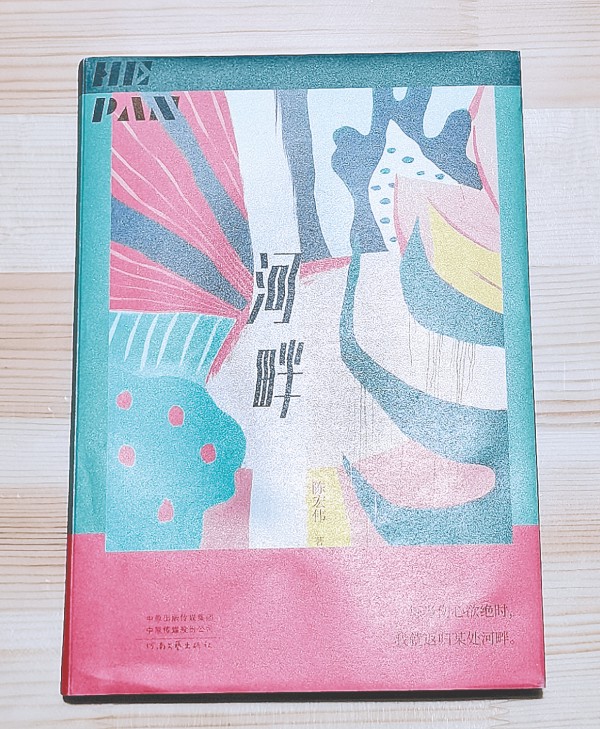

彭进:洞悉女性自我意识的真相与伪装|论陈宏伟《河畔》的性别视角

创新思维与批判性思维相辅相成,帮助我们辨别信息真伪。 #生活知识# #生活哲学# #创新思维#

——论陈宏伟长篇小说《河畔》的性别视角

作者:彭永强

新时期以来,文学创作越来越呈现出多元化趋势。当然,这与文化形态的多元化密切相关、互为促进。尤其是新世纪以来,文学创作越来越明显地表现出“去工具化”的趋势与格局。与20世纪80年代之前的宏大叙事类型化写作相比,写作者越来越关注个人生活、个人体验、个人情绪、个人情趣等“小格局”,正是这样的“小”,进一步折射出了整个文学生态的繁茂与丰富——滴水之间,可见汪洋,这样的“小切口”,使得文学文本传达个人情感、体验、思辨、智慧等更加精细、准确、灵便,在一定程度上达到了“去伪存真,去繁留精”的功效。

近年来,关注“细小”的作家愈来愈受到广大读者及评论者的关注与欢迎,陈宏伟便是这样一位以透视“细小”、关注“琐碎”为能事的青年作家。自2000年开始写作以来,陈宏伟持之以恒地从事着小说创作。不仅在中短篇小说方面成就不凡,在长篇小说创作上同样成绩斐然、硕果累累,已出版的两部长篇小说《陆地行舟》《河畔》,均构思精巧、视角独到,极富个人色彩,为同类小说文本中的佼佼者。特别是《河畔》展现出了更大的格局,“以情喻世”的理念得以进一步光大,表达效果更胜一筹——尤其是在对女性自我意识的“去伪存真”方面,《河畔》处理得巧妙而缜密、别致而得当。

一、小说《河畔》中绰约多姿的女性形象

与人类的起源相伴而生,女性的自我意识同样是与生俱来的。著名女性主义学者波伏娃说:“女人不是天生的,而是后天形成的。”在人类社会的漫长演进中,由于男女之间身体条件的差异、社会地位的变更,尤其是社会体制的导向与压迫,在为时不短的历史进程中,相较于男性而言,女性的自我意识常常处于被压抑、被遮蔽、被忽视的状态,在现代化之前的中国表现尤甚。“中国封建时代的妇女根本没有性别意识,只有角色意识,为女,为妻,为母……省略了女性作为一个与男性相对的性别群体存在的意义。”甚至在当今世界的某些区域,这样女性被遮蔽、被压制的“显性”状况依然存在。当然,在这些漫长的女性“黑暗”时期,女性的自我意识并非完全被“扑灭”,它们往往只能呈现出星星点点的散发之状,尽管会有些许光芒,但是又在数量、亮度等方面,普遍呈现着寥若晨星的态势。与之对应,文学作品作为人类社会现实的一种“投射”,对于女性个人意识的展示与张扬,在浩若烟海的众多文本中,同样呈现着被遮蔽、被忽视或者星点散发的境况。令人略感欣慰的是,随着社会现代化的步伐,女性自我意识不仅在社会现实中得到提高,在文学作品、影视作品中同样得到展示、倡导,后者又发挥了意识形态的导向功能,进一步激发、激励女性自我保护,自我提升,自我超越。在关注女性,尤其是关注女性自我意识的众多作家中,陈宏伟是值得重视的一位。

陈宏伟擅长从个人生活的琐碎事件出发,在一点一滴的故事与细节中,通过不温不火、静水流深的叙述,塑造千姿百态的人物,并由此映现世事,解读人性。在他塑造出的形态各异、各具色调的人物中,女性形象尤为出彩,长篇小说《河畔》即一个女性形象浓墨重彩、灿若星河的典型文本。

《河畔》以一名刚出校门的大学生陈北洋为叙述主线,以他在淮河饭店十二年的工作经历为观察视角,将一个兼具行政功能、商业功能的国有饭店的兴衰沉浮纳于笔底,更为重要的是,陈宏伟通过时代大潮中的一个缩影,塑造出了一系列性情迥异、生动传神的人物形象,尤其是女性形象,传达了自己对女性身份、女性意识的深刻思考与担忧。在阅读文本之时,我不止一次地想起曹雪芹笔下的大观园,两者均是将女性的外在形象、内心波动乃至挣扎,极其鲜活地加以呈现,只不过生活在大观园里的是一群封建大家族各阶层的红颜女子,淮河饭店里则是一群“尽显”七情六欲的现代女性——当然,这里所说的“现代”,仅仅是指她们所处的时代背景,并非她们内心深处秉持的人生理念。

通过《河畔》这部小说,陈宏伟在得心应手地完成对樊露、江思雅、李艳秋、阮小琴、罗兰、白雪、许潇洒、曹蓉等诸多女性形象塑造之时,还以寥寥数语,勾勒出了阮竹枝与郭萍这两个戏份不多的女性的人生脉络。相较于小说之中数量不多、着墨亦少的男性而言,《河畔》里的女性,不仅数量多,而且人物形象立体饱满,个性鲜明,相较而言,其中为数不多的男性形象更接近于“扁平人物”。

二、隐秘的女性主角及其现实观照

从接受批评的角度而言,读者在阅读时的主动参与功能非常强大,可以说,正是读者的阅读才使得一个文学文本得以具体,使得一次完整的审美实践得以完成。文本作为一件已经创造出的“自足”艺术品,只有被读者阅读,才能成为真正意义上的审美客体,才能完成真正意义上的与审美主体的邂逅、结合、交流、质变……如此来看,作为审美客体的文学文本,是极具开放性、包容性、互动性,乃至可塑性的。每一个读者的个人生活、情感经历、处世态度,甚至阅读时的情绪状态,都在无形之中参与了这样一场无声无息的“审美建构”,文本之中许许多多尚未表达、陈述的部分,恰恰正是由读者自身的阅历、想象、评判等去丰富与完成,以“期待视域”填充文本之中的空缺之处、情节发展的不确定性、人物形象的部分模糊等,故此,一部作品在不同的读者心目中,往往会有不同的价值判断,同时,一部作品在不同的历史时期,亦会有不同的特色解读。

由此而论,每一位读者在阅读小说《河畔》之时,必然会参与到小说中着墨不多的人物形象,如阮竹枝、傻妞郭萍等的形象建构之中。在文本之中,阮竹枝与郭萍尽管均为次要人物,故事情节简单,形象相对单薄,甚至无法引起读者的重视。然而,以我之见,从女性自我意识这一角度而言,阮竹枝与郭萍才是这部小说真正的女主角,由于她们“潜伏”很深,我将她们称为“隐秘的女主角”。

阮竹枝仅仅在小说的开头与结尾出现,在作家绝大部分的叙述中,处于“失踪”状态,但我们“按图索骥”寻觅其人生的轨迹并非难事。阮竹枝是小说叙事主体陈北洋的大学学妹、学校宣传部的下属,同时还是淮河饭店总经理阮大珍的女儿,她家境优渥,为人单纯、善良,又不失童心与顽皮,尽管在物质生活方面令人羡慕,但是在感情方面屡屡受挫,堪称遍体鳞伤。在读大学时,因意外怀孕,她独自服用堕胎药险些丢命;离开校园后,又遭遇了婚姻危机,离婚后独身……从文本我们不难看出,私人生活乱七八糟的父亲阮大珍、胆小怕事的母亲,以及父母之间毫无温情的家庭氛围,均给阮竹枝带来了不可估量的负面影响——她感情生活的多次失败,按照逻辑推断应该与其成长环境密切相关。但与之同时,她的父亲阮大珍在将淮河饭店经营得一塌糊涂濒临倒闭时,却为她或者帮助她积累了常人难以想象的财富……

在阮竹枝的形象塑造上,陈宏伟用笔极为“节俭”,给人留下的思索却延绵不绝,称得上“简洁”与“浩瀚”的结合典范。文本中,作家只交代了她大学时因堕胎险些丢命,以及作为淮河饭店的拥有者风光而率真的片段,而其间她所经历的人生起伏、情感纠葛、家庭变故、经商历程等,皆需由阅读主体自行“脑补”。作为一名年纪轻轻、身价不菲的离异女性,阮竹枝并没有因为拥有资产便自觉高人一等,反而依旧质朴率真、心无杂质。十多年之后的重逢,她这样介绍自己:“我都不好意思承认我的现实,我离过婚……你都不知道我曾经历过什么……”经历过诸多悲欢离合,她的身份发生了诸多变化,可是,性格中的率真、单纯、善良从未丢弃,“语气和神态还和当年一样率真、纯洁,时间可以摧毁一切,但她的性格丝毫没有变”。

另一个隐秘的女性主角郭萍,被她的上司阮大珍戏谑地命名为“傻妞”,事实上却有着大智若愚的睿智与格局。在一潭浑水的淮河饭店,她并没有随波逐流,与他人同流合污,而是从不参与各种钩心斗角的无聊纠纷,在男女关系上时刻保持着清醒冷静与洁身自好,兢兢业业工作,不断提升自己,并最终实现了自身价值的提升。

无独有偶,也许是无意识之中,陈宏伟在长篇小说《陆地行舟》中,同样以非常简单的手法塑造了一位个性极强的“隐秘的女主角”胡衣一,这样一位“心中自有高山丘壑、绝壁深渊”的女人,跟阮竹枝、郭萍一样,躲在众人难以聚焦的角落,孤独地捍卫着女性自我的存在。

著名文学批评家韦恩·布斯曾言之凿凿地宣称“真正的小说一定是现实主义的”,意在凸显文学文本与社会现实的密切关系。著名学者弗雷德里克·詹姆逊则如是论述,“文化文本实际上被作为整个社会的寓言模式”,从另一个角度表达了文学作品是社会现实的镜像或者幻象的理念。《河畔》即这样一个密切关注现实、富有深刻寓意的小说文本。作为女性自我意识真正拥有者的阮竹枝、郭萍,在小说文本中并未占据主要位置,而是处于叙事的角落或边缘,以我之见,这与当今社会的现实境况极其相似、互为镜像——真正拥有自我意识的女性,并未在现实之中拥有切实的话语权力,而一些大张旗鼓宣扬“女权”者,也许正与小说中的人物一样别有心思、另有他图……

三、女性自我意识的伪装与真相

长篇小说《河畔》选择了一个独特的公共空间,作为故事发生、发展的主要场域——淮河饭店,与绝大多数文学作品的选材不同,陈宏伟关注的并非饭店这样一个公共场域的外延性,几乎没有关注饭店面向广大顾客的服务功能,而是将视线聚焦于饭店作为一个商业实体,其自身的兴盛衰亡;作为一个工作场域,其内部运营中诸多角色的人生起伏、喜怒哀乐、七情六欲等,这样非同寻常的视角,本身就佐证了作家陈宏伟异于众人的观察能力。

在小说《河畔》中,淮河饭店里为数不少的女性,都成了饭店的当权者——贪财好色、荒淫无度的总经理阮大珍的“玩物”,从某种意义而言,她们与阮大珍各取所需,通过与阮大珍的暧昧、苟合,不少人实现了转正、晋升,以及经济上的实惠等现实中的好处,而阮大珍得到了身体上的低级满足、心理上的变态需求,一旦这样的利益链条断裂,他们之间的关系必然土崩瓦解。文本之中,阮大珍因经营不善被人取代之后,迅速被他的情人们抛弃、遗忘,与之同时,她们甚至第一时间完成“华丽转身”,尝试着向下一个当权者“投怀送抱”。

从表面来看,《河畔》中不少女性都有着极强的个性,甚至敢于做出一些在大众看来特立独行、惊世骇俗的事情,譬如:作为阮总的情人,白雪竟然因为他跟另一个女性江思雅开房而去“捉奸”,而此前,江思雅也有过同样的举动;许潇洒把不同的男人当成阶梯,一步步迈向自己向往的新生活;曹蓉则为了过上更好的生活,不惜抛夫弃子……在现实生活中,白雪、江思雅、许潇洒、曹蓉这样的女性常常会成为“话题之源”,成为众说纷纭的对象,也会有不少人将她们看作女性张扬自我意识的一种典型,被一些“女权主义”者当成肯定乃至赞赏的对象。当然,从人性角度来看,这样敢爱敢恨、敢作敢当的性格,从某种意义而言有值得肯定的成分,但究其根源,她们之所以如此“英勇无畏”,其真正目的并非为女性,甚至自己的人格独立、精神自由,与之相反,她们恰恰是以身体为手段,来实现经济、权力等众所周知的目的,甚至有时仅仅因为极其肤浅的胜负之争。事实上,这些看似勇敢泼辣的女性,完全缺乏作为女性的主体意识,缺乏正视自身社会地位和人格价值的勇气及能力——这些与真正的女性自我意识不仅毫无关系,更是与真正的女性独立、自由精神南辕北辙、背道而驰。

与江思雅、白雪、许潇洒、曹蓉形成鲜明对比的是,阮竹枝、傻妞郭萍无论是在感情还是工作上,均摒弃了虚与委蛇、“感情”交易等与女性精神独立完全不符的行为——阮竹枝认清了父亲阮大珍、大学男友,以及婚姻中的丈夫等多个男人于她而言的“伪劣”属性,但并没有因此而消沉,以偏概全地将所有男性“鞭笞”,亦没有自怨自艾,自我贬低,因为遇人不淑而否定自己的单纯、真诚与良善,反而坦然地面对家庭的变故、情感的得失等,以一颗平静、淡然之心面对生活,尤其是面对两性之间的关系与交往——这些,方能代表女性自我意识的真实面目。

近些年来,尽管女性自我意识在现实生活以及文学作品中,得到了越来越多的彰显、倡导、激励,但其实质是女性作为与男性平等、对等的主体存在的自觉意识,却常常被人忽视乃至曲解,陈宏伟的长篇小说《河畔》等文学文本,以正反对照的方式,洞悉了女性自我意识的真相与伪装,并以隐喻的形式映照现实、启迪改观,更利于人们超越性别之争去深入体察人类社会的真实面貌,促进包括女性在内的人类社会的共同发展。

(选自《2023年河南文学作品选•评论卷》,原刊《海燕》2023年第12期)

作者简介:

彭永强,1982年12月生于河南淮阳,文学硕士,中国作家协会会员。自本世纪初以来陆续在各大报刊发表散文、小说、诗歌、评论、故事等2000余篇(首),逾150万字,文学作品发表于《山花》《延河》《星星》《石油文学》《散文百家》《佛山文艺》《文学报》等。诗歌作品散见于《散文诗》《散文诗世界》《诗潮》《绿风》《中国诗歌》等。出版有《马桶上的思想者》《冰淇淋的眼泪》等。

网址:彭进:洞悉女性自我意识的真相与伪装|论陈宏伟《河畔》的性别视角 https://www.alqsh.com/news/view/147612

相关内容

论“林怼怼”林黛玉的自我意识超越性别,是对女性艺术家的最高评价吗?

河南作家新突破!南飞雁、陈宏伟荣获第五届茅盾新人奖

为什么女性视角和女性立场如此重要?

君子论迹不论心,论心则无真君子

鹬蚌相争渔翁得利!徐峥“卸磨杀驴”让王宝强洞悉人性,却助陈思诚稳固江山

全网都在追捧陈书婷,一起来领略这位大佬身边女性的魅力吧

一部以女性视角展开的电影,简直映射出真实的自我…

霸总的气质我只认彭冠英,民国时期的陈浅真是帅呆了, 彭冠英

霸总的气质我只认可彭冠英,民国时期的陈浅真是太迷人了, 彭冠英