保罗·奥斯特:所有人都以为他死了

[俄] 俄罗斯女性护肤心得 #生活技巧# #时尚美容#

原标题:保罗·奥斯特:所有人都以为他死了

“所有人都以为他死了”——那是《幻影书》的第一句话,也像是为所有离开这个世界的好作家写的一句奇妙悼词。

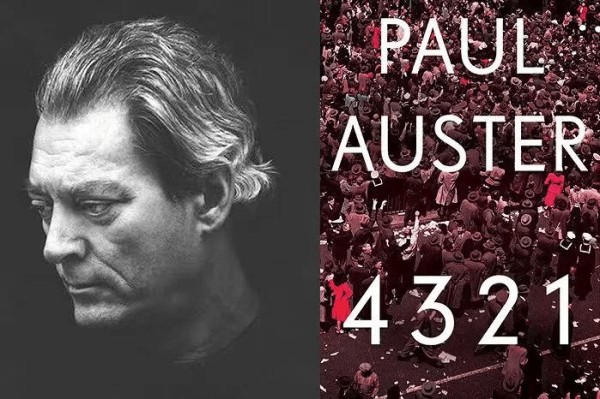

纽约当地时间 4 月 30 日晚,美国作家保罗·奥斯特因癌症去世。作家、译者孔亚雷回忆起他与保罗·奥斯特的相遇:

如果没有遇见保罗·奥斯特,我的人生也许会完全不同。事实上,这种说法本身就很保罗·奥斯特——他的资深读者都会明白我的意思。因为那正是他作品的迷人和伟大之处:用那些散发着光晕的偶然与奇遇、意念与转折、暗示与呼应,提醒我们命运的存在。提醒我们一切既无法更改,但同时又充满可能。

我还清楚地记得,十八年前,在莫干山上一座古老别墅的阁楼里翻译《幻影书》结尾时的情形。那之后发生了许多事。一切似乎都变了。但无论如何,还是有生活、文学和爱。“所有人都以为他死了”——那是《幻影书》的第一句话,也像是为所有离开这个世界的好作家写的一句奇妙悼词。所有人都以为他死了。当然,任何洞悉文学与生命秘密的人都知道,他没有。

今天我们分享孔亚雷的《保罗·奥斯特笔记簿》(选自文学评论集《极乐生活指南》),细读他作品里的迷人与伟大之处。

保罗·奥斯特笔记簿

撰文:孔亚雷

1. 我在一家常去的小咖啡馆里翻译完了小说的最后一句。那是二月。外头下着雪,雪花像散步一样慢慢落向地面。咖啡馆里只有我一个顾客,四下荡漾着玛芮安娜·费思芙尔苍老的歌声。我合上电脑,要了杯咖啡,一边喝一边看着窗外的雪花发呆。然后我看见她走进来。

“嗨!”她说,“好久不见。”

我有点回不过神。我们的确已经好久没见。我们属于那种朋友,一年只会见上两三面,但却感觉比那些天天碰见的人更亲密。如果我没记错的话(我确信我没记错),上次见到她的那天——在什么地方我已经忘了——我正在翻译这本小说的第一句。

世界仿佛发生了一点小小的摇晃。简直不可思议,我想。

当然,这只是个巧合,典型的保罗·奥斯特式的巧合:恍若命运送给你的一个小小的、闪烁着微光的奇妙礼物。

2. 这让我想起了另一位我热爱的小说家,法国的让·艾什诺兹(他那部妙不可言的长篇小说《切罗基》我看了不下十五遍)。有一段对他的评论相当精辟:“当我们读艾什诺兹的作品时,我们就感觉完全进入到流动的、轻盈的、游戏的世界里,而这个世界在一本书结束的时候也将解散。不过,解散并不等于什么都没有了,不仅喜悦还存在着,忧愁和语言的那种崭新而不可能被模仿的味道也都没有消失。几个月后,当你碰到某个人,当你在不寻常的光线下发现一处风景,或当你处于一个奇怪的、不适宜的情境,你就会说:‘瞧,这就是艾什诺兹!’这是一个伟大作家所拥有的确凿标志。”

在某种意义上,这段话几乎适用于所有伟大作家。你要做的只是把其中的形容词更换一下。每个伟大作家都会创造出一个独属于自己的世界,而那个世界——那个世界的色彩、气味、声音甚至触觉——并不会随着阅读的结束而完全消失。好的虚构会侵人现实。小到抽烟的牌子,大到婚姻和人生观。那就是为什么我偏爱具有强烈个人风格的作家,因为他们能赋予你一种面对世界的新方法、新角度,他们能让一切都风格化。

3.我的一份个人文学清单:博尔赫斯的迷宫。凯鲁亚克的旅行。海明威的伤感。村上春树的失落。雷蒙德·卡佛的锋利。菲利普·图森的抽象。卡尔维诺的幻想。苏珊·桑塔格的智慧。

保罗·奥斯特的奇遇。

4. 保罗·奥斯特的小说中充满了各种不可思议的巧合与奇遇,但这些巧合与奇遇并不是随意地即兴设置的(就像许多后现代作家所做的那样),而是散布在他一层套一层的故事迷宫中,形成若干闪烁的对应点。如果从整部小说的“上空”去俯瞰它,我们就会发现那些闪烁的光点构成了一幅图案,而那幅图案的主题便是:对自我身份的追寻。

这也解释了为什么他常常会套用侦探小说或公路小说等通俗小说的模式,因为追寻什么正是侦探小说或公路小说的核心内容。不同的是,在奥斯特这里,追寻的意义不在于追寻的结果(这种追寻注定是没有结果的),而在于追寻这一行为本身。

他的成名作《纽约三部曲》中的第一部一一也是他的小说处女作——《玻璃城》就是个典型的例子。我们甚至可以把这部小说看成他所有小说的原点。妻儿丧生、独自一人靠写悬疑小说谋生的奎恩有天深夜突然接到一个打错的电话,对方找一位名叫奥斯特的侦探,在某种莫名其妙的情绪的指引下(事实上,这种情绪便是“自我的迷失”,小说一开头就提到他喜欢散步,而在纽约的大街小巷散步总让他感到迷失,“那种迷失,不仅是在这座城市里,也在他的内心”),他冒名顶替奥斯特接受了对方的委托,去追踪一个刚出狱的老头。这场追踪最终演变成了一出荒谬的游戏——奎恩最后发现案子的委托人和他要追踪的对象都消失了,而他自己则在这场侦探游戏中彻底迷失了自我:他躲在一栋空房子里,扔掉了身上所有的东西(衣服、鞋子、手表,割断了与外在现实的一切联系),整天除了睡觉就是在一本红色笔记本上涂涂写写,他向我们发出的最后疑问是:“当红色笔记本上没纸可写了,会发生什么事?”

《玻璃城》是一部充满新锐和前卫气息的小说,虽然它的故事有不少漏洞,但它所散发的形而上的哲学特质使这些破绽显得似乎可以原谅(虽然就阅读本身来说,它还是会让人觉得不够完满)。二十年后——2002年——奥斯特又写出了这部《幻影书》。同样是对迷失自我的追寻之旅,同样是不可思议的奇异事件,不同的是老了二十岁的老奥斯特这次用他已经出神入化的小说技巧,给我们讲了一个浑然天成、无懈可击的好故事。仿佛某种微妙的呼应,与《玻璃城》一样,《幻影书》的主人公也是一个失去妻儿——她们在一场空难中不幸遇难——的作家,在失去家人的巨大打击下,这位齐默教授陷入了悲伤失落的酗酒泥潭不能自拔,他觉得自己已经成了一个活死人(又一个迷失自我的典型个案),然而,一天晚间电视上偶然看到的老电影片断却让他笑出了声,从此,他的人生便与那位六十年前离奇失踪的喜剧默片明星海克特·曼紧紧联系在一起。当他踏上揭开海克特之谜的旅程时,他发现了一个令人心碎的巧合(这段话出现在小说的高潮即将来临之前):“我最后一次开车去洛根机场,是和海伦、托德、马可一起。在他们生命中的最后一天,也曾走过现在阿尔玛和我正在走的这条路。从一个地方到另一个地方,一英里接着又一英里,他们做过同样的旅行,走过同样的路线。30 号公路到 91 号州际公路,91 号州际公路到麦斯派克高速,麦斯派克高速到 93 号公路,93 号公路到隧道。一部分的我很欢迎这奇异的重演。那感觉就像某种设计巧妙的惩罚,似乎上帝裁定了让我只有回到过去才能拥有未来。因此,出于公平起见,我应该用和海伦度过最后一个早晨的同样方式,来度过和阿尔玛的第一个早晨。我必须同样坐在汽车上驶往机场,我必须同样以超出限速十到二十英里的速度一路飞奔以免错过飞机。”

让我们注意一下这个词:奇异的重演。在其后讲述的海克特的人生故事里,我们还会发现更多奇异的重演——或者说重叠。在这种奇异的重叠中,主人公对海克特的追寻实际上成了对自我追寻的一个对照,一个折射,一个倒影。他们同样因所爱之人的突然死亡而导致人生剧变;他们又同样被另一个女人所拯救,但最终同样都以悲剧收场;另外,他们都读过夏多布里昂的《墓后回忆录》,甚至他们死去儿子的名字也几乎一模一样。

在这部小说里,在它一个套着一个的错综复杂的故事迷宫中,还有许多诸如此类的奇异重叠。不知为什么,这些重叠,或者说巧合,带给人的感觉不是有趣或难以置信,而是莫名的震颤、感动和温暖——或许是因为这其中所蕴涵的命运感。保罗·奥斯特用种种不可思议的巧合与对应,捕捉住了命运之神一瞬间掠过的身影。

5. 卡尔维诺在一篇《为什么读经典》的文章中说:“一部经典作品是一本每次重读都像初读那样带来发现的书。……一部经典作品是一本永不会耗尽它要向读者说的一切东西的书。”

村上春树在他那篇奇妙的短篇小说《眠》中借女主人公之口道出了自己对《安娜·卡列尼娜》的感受:“越是反复阅读,越有新的发现。这部长而又长的小说中充满种种奥秘,我发现种种谜团。犹如做工精细的箱子,世界中有小世界,小世界中有更小的世界,而由这些世界综合形成宇宙。……往日的我所理解的仅限于极小的断片,如今的我可以洞悉它吃透它了。知道托尔斯泰这个作家在那里想诉说什么,希望读者读出什么,而那信息是怎样以小说形式有机结晶的,以及小说中的什么在结果上凌驾于作者之上。”

《幻影书》是一部可以——同时也值得——反复阅读的小说。它里面包含着一个精妙的奥斯特式的宇宙。如星光般闪烁的无数暗示、联结、对应在等待着我们一次次去发现。那种联系甚至已经溢出了单个的文本,而使奥斯特的所有小说作品构成了一个更广阔的宇宙。例如,他在 2007 年出版的长篇小说名为《密室中的旅行》,而这个名字曾经在《幻影书》里出现过两次,一次是作为海克特·曼拍摄过的电影标题,一次是作为海克特·曼另一部电影中的男主角——也是一个小说家——所写的小说名字(又一个环套式的小迷宫)。

6. 村上春树非常推崇保罗·奥斯特。他在美国做客座教授时,曾在一次朋友的家庭聚会上遇到过奥斯特。“能见到保罗·奥斯特实在是件幸事。”他在一篇随笔中写道,“我一直以为奥斯特会演奏乐器,因为他的小说具有很强的音乐感。然而当我在席间就此询问他时,他回答说很遗憾,他并不会任何乐器。但他又接着说:‘不过我一直是以作曲的方式来写作的’”。

的确,音乐感是保罗·奥斯特小说不可忽视的特点之一。他的作品,无论是语言还是结构,都充满了美妙的、令人愉悦的节奏感。如果说《纽约三部曲》让人想起即兴演奏的前卫爵士乐,那么《幻影书》就是部结构清晰、行云流水的钢琴奏鸣曲。从简洁的谜一般的几个音符开始(小说的第一章,主人公突然收到一封神秘来信),再笔锋一转折回到委婉悲伤的柔板(主人公回忆失去妻儿的经历),然后是一段冷静的慢板(整个第二章都是对海克特·曼二十年代喜剧的内容与风格的精到分析),接着,再次回到开头的音符(第三章,回到那封神秘来信及其所带来的难解之谜),随着故事柳暗花明、层层推进(第四章:与神秘来信人的联系中断;一位脸上有胎记的神秘女郎突然出现),一开始就已经埋下伏笔的悬疑气氛如烟雾般弥漫开来。于是,音符的节奏渐渐加快,直至终于变成激烈流畅的行板;第五到第八章是全书的高潮:海克特·曼当年的失踪之谜被揭开,他的传奇人生经历一幕幕上演;主人公赶到新墨西哥荒漠中的农场,见到了依然活着的海克特,但随之而来的却是一系列出乎意料的变故……女主角的死把高潮带到了顶点,然后顺势滑落到最后一章——第九章,一个和缓的、充满沧桑感的收尾。而就在整首曲子结束之际,奥斯特令人叹为观止地抖开了最后一个包袱(海克特的死很可能并非自然死亡,而且他后来拍的那些电影可能还在),仿佛在平缓的尾声中突然闪现出一个电光石火般的高音,它干净利落,却又余音绕梁,为整部小说画上了一个完美的句号。

7.奥斯特的音乐感不仅体现在作品的整体结构上,你甚至在他小说的每个句子里都能感受到那种音乐的节奏感。你会忍不住要去朗读——我指的是英文原文(他的作品使我不可救药地爱上了英文)。翻译所带来的损耗是不可避免的。所以如果有可能,我建议你去读一读他的原文。

8.除了是个小说家,保罗·奥斯特还是一位诗人(这或许说明了为什么他的语言美妙得让人想要念出声),一位译者(他翻译了不少法国的诗歌和散文,由此我们不难看出为什么他的作品既有美国式的简洁和力度,同时却又散发出优雅而精细的欧洲气质),以及一位电影导演。他与华裔导演王颖合导的电影《烟》曾获得柏林电影节的银熊奖和最佳编剧奖,他还独自执导过一部电影《桥上的露露》。像很多当代小说家一样,我们可以发现奥斯特作品中许多地方明显受到了电影的影响——生动的画面感,节奏感十足的场景切换,多种视角和多条线索的并行推进。然而没有哪部作品比这部《幻影书》与电影的关系更密切、更直接。

首先,海克特·曼,这部小说的两位男主角之一,是二十年代一度活跃于美国影坛的默片喜剧明星,因为一起灾难性的突发事件,他的人生在 1928 年发生了剧变,他被迫走上逃亡之路。1928 年,这是作者精心选择的一个意味深长的时间点,其一,随后的 1929 年发生了美国经济大萧条(又一个巧合的对应:小说的男主人公,作家齐默教授为了逃离悲痛的往事——同样是一种精神意义上的逃亡——而开始写作、研究海克特电影的那本书的时间),1986 年,恰好也是美国另一次经济大崩溃发生的前一年;

其二,二十年代末三十年代初正是默片被有声电影取代的时期。(小说的一开头就写道:“电影现在会说话了,默片里那种闪烁不定的无声表演已成为过去。……它们不过才消失了几年时间,但感觉上却已经成了史前的玩意,就像那些人类穴居时代曾在地球上四处漫游的古老生物。”)在奥斯特看来,这种取代既是不可抗拒的,也是令人悲哀的,一如齐默教授家人所遭遇的空难,及海克特所遭遇的突发事件,因为这一切都是命运——时代的命运和个人的命运——的产物。

面对这种无奈的悲哀,这种无可挽回的消逝,奥斯特在小说中就无声电影发表了一段迄今为止我所见过的最为深刻的见解——以至于我不得不把它们全文摘录下来:

不论有时电影画面多么美轮美奂,多么引人入胜,它们都无法像文字那样让我从心底感到满足。它们提供的信息量太多了,以至于没有给观众的想象力留下足够的空间,这造成了一种悖论,电影模拟现实世界模拟得越像,它表现现实世界的能力就越弱 ——世界不仅仅在我们周围,同时也在我们脑中。那就是为什么我总是本能地喜欢黑白照片胜过彩色照片,喜欢无声电影胜过有声电影。电影是一门视觉语言,它通过投射在二维银幕上的图像讲故事。声音和色彩的加入增添了图像的三维感,但同时也剥夺了它们的纯粹性。图像不再需要担负起所有的功能。但声音和色彩并没有把电影变成某种完美的综合体,变成某种反映所有可能性世界的最佳手段,它们反而减弱了图像语言本来所应具有的力度。那天晚上,看着海克特和他的同行在我佛蒙特的起居室里来来往往,我突然意识到自己正在目睹一门已经死亡的艺术,一门已经彻底灭绝并且永不再现的艺术。然而,即便如此,在经历了那么多年的时代变迁之后,他们的作品却仍像当初刚出现时一样鲜活,一样生气勃勃。那是因为他们对自己那套独特的语言已经了如指掌。他们发明了用眼神造句,他们创造了一套纯粹的肢体语言,除了影片背景中那些服装、汽车样式和古老的家具,那套语言永远都不会过时。在那种语言里,思想转化成了动作,人们用自己的身体表达自己,因此它通行于所有时代。大多数的喜剧默片甚至都懒得讲故事。它们就像诗,就像对梦的翻译,就像令人眼花缭乱的灵魂的芭蕾舞,也许是因为它们已经死了,它们似乎对现在的我们比对它们那个时代的观众显得更为深刻。我们隔着一条巨大的遗忘的深渊观赏着它们,而把我们与之分开的东西,其实正是它们如此吸引我们的东西:它们的无声,它们色彩的贫乏,它们那一阵阵的、加快了的节奏感。这些都是不利因素,这些因素增加了我们观看的难度,但同时也把图像从模拟真实世界的重负下解放出来。有了它们拦在我们与那些默片之间,我们就不用再假装自己正在观看一个真实的世界。银幕上的那个世界只存在于二维空间里。第三维在我们脑中。

时代把人们同默片分开了,死亡把人们同爱分开了。而把我们与之分开的东西,其实正是它们如此吸引我们的东西。所以,幻影之书,也就是消逝之书。

9. 此外,说到电影,这部小说至少包含了两个电影短片的剧本:《隐形人》和《马丁·弗罗斯特的内心生活》(《密室中的旅行》这个名字就出现在《马丁·弗罗斯特的内心生活》的剧本里)。哪怕单独作为电影剧本本身,它们也称得上绝妙。它们本身就是个小世界(犹如做工精细的箱子,世界中有小世界,小世界中有更小的世界)。

10.这是我的第一本译作。不知是幸还是不幸,我本人也写小说。坦率地说,我并不觉得作为一个小说家有多幸福——在大部分时候不如说正好相反。但是,就像保罗·奥斯特所说,“当作家并非像当警察或者医生是选择一种职业。与其说选择,不如说被选择。你一旦接受这个事实,就再也干不了其他任何事情”。

因此,翻译对于我的意义或许有所不同。对我来说,翻译是一种最大限度上的精读,是一种文学课,是另一种创作。

11.让我们回到二月,回到那个飘雪的下午的咖啡馆。

她脱掉烟灰色大衣,在我对面坐下。窗外的雪下得更大了。我对她说我刚刚译完了《幻影书》的最后一句。

“哦?真巧——我还记得上次见你时你刚译了第一句。”她脸上浮起淡淡的微笑,用塞林格的说法,这女孩理智得可怕。

“我还记得那句话,”她眼睛看向窗外,停顿片刻,然后接着说,“所有人都以为他死了。”

“最后一句是——”我说,“抱着那样的希望,我继续活着”。

▼

加入 2024 单读全年订阅

拥有生活、文学和爱

责任编辑:

网址:保罗·奥斯特:所有人都以为他死了 https://www.alqsh.com/news/view/16719

相关内容

保罗·奥斯特:所有人都以为他死了保罗·奥斯特去世:最大的遗憾,或许是我们永远无法彻底体会他

保罗·奥斯特去世:我是被选中进行写作的

美国著名作家保罗·奥斯特去世,享年77岁

1993年,黄家驹殒命东京,所有人都以为他是意外死亡,然而…

所有人都倾心于长珩,但首选却从不是他

卢凌风查案讨教化妆品 喜君以为要送给自己,羞死了

卢凌风查案讨教化妆品,喜君以为要送给自己,羞死了

【单向历】4 月 5 日,宜创造

霍旋对得起所有人,可所有人都负了她