照护者说|胡泳:异秉

[理发]洗发水和护发素应选择适合自己头发类型的,并按照说明正确使用。 #生活常识# #理发工具#

照护的日子悠长,就是这么一天天流逝着。不管这一天乐也罢,悲也罢,反正从此不会再有。

一

一边工作,一边照护,我允许自己些许放纵,在劳作缠身时读小说。

照护把时间切得七零八碎,我往往选择短篇小说。

也不仅是时间的考量。

我喜欢短篇小说,它们让作者无从躲藏。在短篇小说里,作家不能靠凑字数来摆脱困境。

我喜欢短篇小说,它们通常发生在此时此刻,或发生在活灵活现的记忆里,像可能发生在我们身上的事情——就在我们阅读的过程中,还在发生……

被誉为中国“当代短篇小说之王”的汪曾祺,1982年撰文《说短》,这样议论短篇小说:

“以前人读小说是想知道一些他不知道的生活,或者世界上根本不存在的生活……现代读者要求的是真实,想读的是生活,生活本身。”

他还说,现代人读小说都是抓空儿。

我就是这样。我在一切因照护而难以提取大块时间的间隙读短篇。

汪曾祺说,现代读者在码头上、候车室里、集体宿舍、小饭馆里读小说,一面读,一面抓起一个芝麻烧饼或者汉堡包(看也不看)送进嘴里,同时思索着生活。

我呢,在家里读小说,看着老妈,是不是冷了、饿了、拉了、尿了,服侍她上床、下床、坐着、躺着,像蜗牛一样慢慢挪,同时思忖,她什么时候去睡个整觉,好让我去赶书稿,写论文。

我同意汪曾祺的“短篇小说=生活”的说法,不认同他认定的“现代小说是快餐,是芝麻烧饼或汉堡包,当然,要做得好吃一些”的口味。生活越累,我越不想吃快餐。我要的是乔纳森·弗兰岑所说的可以供我“畅饮悖论与复杂的快感”的短篇小说。

本来没在读汪曾祺。虽说上个世纪八十年代初,在汪曾祺由四十年代“穿越”而来的那些年,我作为乡下的文学青年,自然读过《受戒》、《大淖记事》。不过我眼下迷恋的是爱丽丝·门罗,她刚刚过世,被广泛称为当代的契诃夫或莫泊桑。实际上,我读下来的感觉,门罗比起这种比较所暗示的更为激进。

爱丽丝·门罗

那天,在大学中文系任教的姐姐突然问我:“你读过汪曾祺的《异秉》没有?”

她接着问,“你有没有发现咱妈有异秉?”

咱妈的异秉?我马上想到她的大嗓门,常常我下班归来,还在楼下,就听到三楼传来她训斥老爸的声音。

“不是这个”,放了假就赶忙从外地往北京跑,以便共同照护的姐姐说,“咱妈是屎尿分开的”。

姐姐这么一提醒,我想了想,还真是。我妈,解小手的时候不解大手,解大手的时候不解小手。

母亲是重度阿尔茨海默患者,兼脊柱侧弯的残疾人。由于她已经丧失了排便意识,在没人帮助的情况下又无法行动,所以她现在在家里随处大小便——不是真的随处大小便,而是使用移动坐便器。

由于她屎尿分开,这意味着,照护者每天要进行更多的清理工作。而大小解分清,姐姐说,在汪曾祺的小说里,是一种异秉。

赶忙找来《汪曾祺全集》,果然,有《异秉》,还有《异秉》(二)。前者写于1947年,后者改写于1980年。

当年未曾读过的《异秉》,和照护,像失散多年的拼图,有一天竟然拼到一起。

二

《异秉》讲的是汪曾祺幼年在高邮东大街店铺间转悠时观察到的小镇市井生活。它最早的版本叫《灯下》,写一个小店铺在上灯以后各种人物的言谈行动。由《灯下》敷演而来的《异秉》,说白了,就是一个深夜多人聊天记录。

拿起这小说,一上来就很喜欢:“一天已经过去了。不管用甚么语气把这句话说出来,反正这一天从此不会再有。”

真的,照护的日子悠长,就是这么一天天流逝着。不管这一天乐也罢,悲也罢,反正从此不会再有。

《异秉》写的聊天时间十分精确,晚上八点到十点。“那架老挂钟敲过了八下,到它敲十下则一定还有老大半天。对于许多人,至少在这地的几个人说起来,这是好的时候。可以说是最好的时候,如果把这也算在一天里头。”更合适的是这一段时间独立自足,离第二天还远,也不挂在第一天后头,所以“这是一个结束,也是一个开始”。

聊天的地点是药店,白天忙碌一天过后,到晚间,来客“或捧了个茶杯,茶色的茶带烟火气;或托了个水烟袋,钱板子反过来才搓了的两根新媒子;坐着靠着,踱那么两步,搓一搓手,都透着一种安徐自在。一句话,把自己还给自己了”。“小店堂里洋溢感情,如风如水,如店中货物气味”。

谈天么,自然主角是有文化的人,包括一位见多识广的师爷和一位教蒙馆的先生,谈的对象却主要围绕一个没文化的、摆熏烧卤味摊子的王二,话题是:王二发达了,第二天就要搬到隔壁的旱烟店去,有半间自己的店面了。

王二奋斗成功,连店里的学徒也在心里,念了一回《申报》上看来的新名词,称王二“幸运儿”。其实,王二真算不上幸运儿,他的发达,是他吹了十几个冬天的西北风挣来的。

然而谈发达,免不了谈到命运。“一切是命。八个字注得定定的。抬头朱洪武,低头沈万山,猴一猴是个穷范单。除了命,是相。……朱洪武生来一副五岳朝天的脸!汉高祖屁股上有七十二颗黑痣,少一颗坐不了金銮宝殿!一个人多少有点异像,才能发。”

来客们真的是为王二高兴,谈得住不了口。“他们忘记了时间,用他们一生之中少有的狂兴往下谈。”说了古往今来,远山近水的穷达故事,最后自然推求王二如何能有今天。

王二这人知道分寸,但终于被大家说得忘形,于是说出了自己的“异秉”(这个词在1947年版中并未出现,在1980年版中正式现身):

“我呀,我有一个好处:大小解分清。大便时不小便。喏,上毛(茅)房时,不是大便小便一齐来。”

汪曾祺在此处有个神来之笔,他写道:“他是坐着说的,但听声音是笔直的站着。”

听众全体肃然。随后是一片低低的感叹。老钟敲十下,王二起身回家。小说用一句话结束:学徒的上茅房。

三

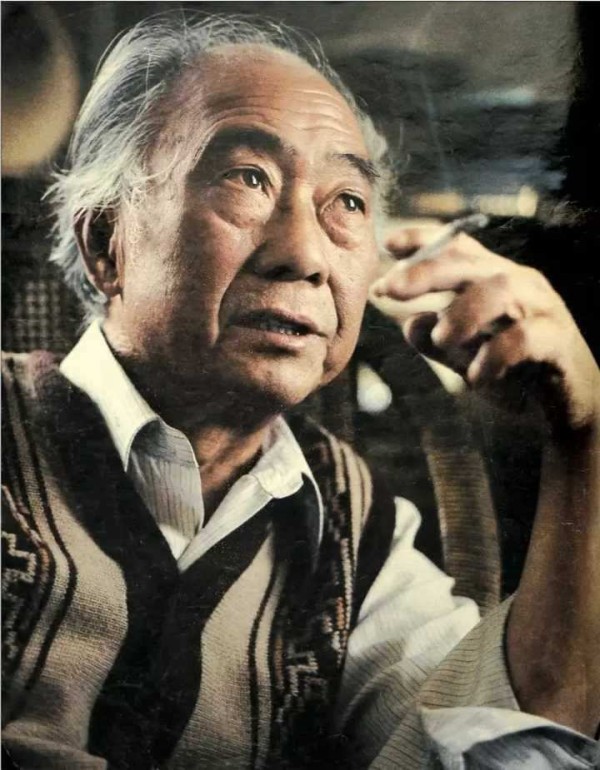

汪曾祺

汪曾祺一度被“雪藏”。时隔三十余年,汪曾祺重拾小说,“我恢复了自己在四十年代曾经追求的创作道路,就是说,我在八十年代前后的创作,跟四十年代衔接起来”。这种“衔接”的一个重要体现,便是对四十年代作品的改写与重写。

“重写”是汪曾祺自己的用语,强调的是重“写”而不是重“改”,两者之间有本质差异。

对照1947年的《异秉》与1980年的《异秉》(二),虽说标题一样,聊天内容不改,但完全是两篇独立小说。1980年版对人物与情节有了很大扩充。

首先,小说家直接点题“异秉”,由七十岁的“百事通”张汉轩(大家一律称他为张汉)在聊天中提出。王二富贵了,却不解何为“异秉”。张汉开导他:“就是与众不同,和别人不一样的地方。”所谓“异秉”,预示好运富贵,“必有非常之人,乃成非常之事”。

其次,和王二做对照的,也就是距离飞黄腾达最遥远的,除了药店的学徒(1980年版里,他有了称呼,叫做“陈相公”),还多了一个老是处在解雇边缘的员工陶先生。

对立面既然丰富了,两个《异秉》的结局那几乎一样的情节,也就能读出不同的况味。1947年版以“学徒的上茅房”戛然而止,留给读者去想象。而1980年版则曲尽其详:

王二虽然发了一点财,却随时不忘自己的身份,从不僭越自大,在大家敦促之下,只有很诚恳地欠一欠身说:

“我呀,有那么一点:大小解分清。”他怕大家不懂,又解释道:“我解手时,总是先解小手,后解大手。”

张汉一听,拍了一下手,说:“就是说,不是屎尿一起来,难得!”

说着,已经过了十点半了,大家起身道别。该上门了。卢先生向柜台里一看,陈相公不见了,就大声喊:“陈相公!”

喊了几声,没人应声。

原来陈相公在厕所里。这是陶先生发现的。他一头走进厕所,发现陈相公已经蹲在那里。本来,这时候都不是他们俩解大手的时候。

两个版本看起来,有的地方简略了,比如,1947年版《异秉》开头的一番有关聊天的时间地点的“闲话”,在1980年版中没有了。后者省却闲笔,上来就单刀直入:“王二是这条街的人看着他发达起来的。”

另一些地方则增加了,比如上边节录的关于王二披露“异秉”后众人的反应。

不管哪一个版本,《异秉》落脚的都是底层人物对自己前途的无望,最后解手的细节既可怜,又悲凉。“异秉”的指望,不过生活的一声苦笑。

拿我妈来说,和王二一模一样的“异秉”,可曾给她带来多少福分?不作数。她幼年丧父,少年离家,18岁发配北大荒,劳碌了整整一辈子。

四

一般来说,如果小说家改其少作,会越改越精炼。

例如,出于对文字的节制和短篇文体的自我意识,汪曾祺数次修改1981年的小说《徙》的开头,竭力删去多余的字句,把“世界上曾经有过很多歌,都已经消失了”缩短为“很多歌消失了”,并称这种改动为:“我牺牲了一些字,赢得的是文体的峻洁。”

峻洁如海明威,的确是值得提倡的,但我却更喜欢1947年版《异秉》的琐屑、繁复,开头那种叙事节奏,与小镇初入夜时的懒散氛围若合符节。

又如,两版《异秉》中,都叙述了王二在摊子上劳作的情形。1947年的《异秉》写:

晚饭前后是王二生意最盛时候。冬天,喝酒的人多,王二就更忙了。王二忙得喜欢。随便抄一抄,一张纸包了;(试数一数看,两包相差不作兴在五粒以上,)抓起刀来(新刀,才用趁手),刷刷刷切了一堆;(薄可透亮,)当的一声拍碎了两根骨头:花椒盐,辣椒酱,来点儿葱花。好,葱花!王二的两只手简直像做着一种熟练的游戏,流转轻利,可又笔笔送到,不苟且,不油滑,像一个名角儿。五寸盘子七寸盘子,寿字碗,青花碗,没带东西的用荷叶一包,路远的扎一根麻线。王二的钱龙里一阵阵响,像下雹子。钱龙满了时,王二面前的东西也稀疎了:搪磁盆子这才现出他的白,王二这才看见那两盏高罩子美孚灯,灯上加了一截纸套子。于是王二才想起刚才原就一阵一阵的西北风,到他脖子里是一个冷。一说冷,王二可就觉得他的脚有点麻木了,他掇过一张凳子坐下来,膝碰膝摇他的两条腿。手一不用,就想往袖子里笼,可是不行,一手油!

到了1980年的《异秉》,变成了这样:

……到了上灯以后,王二的生意就到了高潮。只见他拿了刀不停地切,一面还忙着收钱,包油炸的、盐炒的豌豆、瓜子,很少有歇一歇的时候。一直忙到九点多钟,在他的两盏高罩的煤油灯里煤油已经点去了一多半,装熏烧的盘子和装豌豆的匣子都已经见了底的时候,他媳妇给他送饭来了,他才用热水擦一把脸,吃晚饭。

后者比前者逊色多了,也寡味多了。

所以峻洁是不是总是好呢?用到好处才是好。“学徒的上茅房”就好。

五

门罗也热衷于修改旧作。以《湖景在望》(2012)为例,这篇写失智症的小说,最初发表在英国文学杂志Granta第118期上,9个月之后,收入门罗最后的短篇小说集《亲爱的生活》。

印在杂志上和印在书上的版本并不一样,通过比较它们,可以对门罗的工作方法有一个有趣的了解。

尽管女主人公的名字从简洁的“琴”改成了更响亮的“南希”,但故事在两个版本中大致相同,直至最后的转折。

我们跟随琴/南希在一个陌生的小镇上游荡,寻找预约医生的办公室,为的是测试她的“精神稳定性”。然而她记不起医生的名字或地址,被困在一个超现实的接待大厅里。接下来是卡夫卡式的描述:大厅里的每一扇门都无法通过,透视窗的表面有波纹,让人看不透。女人对窗玻璃的错觉和光滑门把手的无用感到沮丧,越来越绝望:“没有办法,只能离开这里,回家。”

她用尽全力转动把手,同时大声喊道:“有人吗?”声音一开始微不足道,接着就变得愤愤不平,但并没有变得更有希望。然后女人感到自己在大叫,却似乎发不出声音,仿佛喉咙里有一张吸墨纸,变得窒息。

在杂志版的最后部分,当琴被一位名叫桑迪的护士救出时,我们意识到她一直都在某家养老院中,先前发生的一切不过是她的幻觉。琴长篇大论,疯狂地试图解释自己,而桑迪的最后一句话则让人忍俊不禁:

“......你看,我约了去看一个医生,他的名字我似乎记不清,但我本应该在这里找到他,我已经尽力按照一些指示去做了,但还是没有找到。我觉得自己掉进了一个荒唐的陷阱,我一定有幽闭恐惧症,这太令人震惊了——”

“哦,琴,快点,”桑迪说。“我已经落后了,我得给你换上睡衣什么的。你每次都是这么跟我说。”

在《亲爱的生活》中,最后这一部分被删减了100多个字;不再有琴的长篇解释,只有桑迪的轻微嘲讽:“我们只不过想让你穿上睡袍。你却吵吵闹闹,像一只害怕被做成晚餐的小鸡。”

最后那句致命的台词也简化了。桑迪对南希说:“你一定是做梦了,梦见了什么?”情绪和缓下来的南希回忆起她以前开的车,护士评论道:“瞧,你脑子真好使。”

这是真正好的峻洁风格。

六

《异秉》和《湖景在望》图书版的故事结尾都是开放式的。王二的遭际,会给“失败者”一种虚幻期望,而对南希的梦,读者不禁想问,是代表了她精神衰退的痛苦过程,还是代表了她对失去记忆和智力的深深恐惧?

如果她能够理解事情,记住曾开过的车,她也可能意识到自己的精神在恶化;因此,她的“梦”可能不是梦,而是对她痛苦的忠实描述。

图书版的结尾,最后的情感残留,是未解决的模糊感,和沮丧的不安,挥之难去。

相形之下,杂志版的结局,则消除了所有模糊:琴实际上已身患失智症,她反复出现的梦境正是她妄想和精神崩溃的一部分。失智症患者面临双重困境:既困在养老院里,也困在认知疾病中。

整个故事通过一系列互不关联的场景和画面,以支离破碎的方式讲述了一个迷失方向的经历。读者在目睹一位经历痛苦失忆的老妇人脑海中所发生的一切时,也会感到迷失方向。门罗巧妙地为场景营造了一种昏昏欲睡的节奏,并添加了可怕的环境与模糊不清的思维,让读者感知老年人每天可能经历的一切。

她迈出了几乎不可能的一步,不是从一个目击者的角度,而是从一个患有失智症的女人的角度,来讲述这个故事。困难在于疾病本身的性质:阿尔茨海默的主观体验,尤其是晚期的主观体验,很大程度上仍不为人知,因为它恰恰摧毁了那些产生连贯的人生故事所必需的工具,比如记忆和表达。

通过她的叙事结构和语言选择,门罗鼓励读者抱有怀疑,在不同的解释之间摇摆不定,体验南希当时所感受到的困惑。最后的玩笑话,让南希处于童真状态。我们看到南希像个孩子一样被对待——哄骗她,替她穿衣,夸她聪敏。宠溺的态度和幼稚的语言经常构成照护者与阿尔茨海默病人互动的特征。

用玩笑来对待,南希的病既没有被嘲笑,也没有被忽视。相反,它要求照护者放弃以自我为中心的立场,以便与患者共情。

在这里,我们看到了年长、脆弱的女主人公南希的迷人视角。门罗的小说尖锐如大头针,刺穿了我们的自鸣得意,直到我们被迫参与到那种彻底的不确定性中,参与到人性深处的无底脆弱之中。

七

《记我的母亲》剧照

由于移动困难,老妈的胃肠动力很差,常常数天不大便。

对这个有异秉的老妈,如今我和姐姐期待的,不是她分开的大小解,而是她所有的大小解。

那天,姐姐正清洗着坐便器,老妈突然问:“你来了,你妈一个人在家呀?”

假期后,姐姐回了家。我时时通报老妈的动态。只要妈妈能稍微回忆起一点什么,我就会兴奋地告诉姐姐:“今天老妈表现可好了,老聪明了!”

其实我知道,我每天看到的母亲,都不是我记忆里的母亲。一切都被撕成了碎片,余下那些飘摇的布条和松散的线头。

然而故事还在继续,像生命一样无情。

如此深刻、如此安静地度过所有无尽的日子,将我们从生命的一端带到另一端。

一个结束,又一个开始。

责任编辑:

网址:照护者说|胡泳:异秉 https://www.alqsh.com/news/view/22388

相关内容

照护者说|胡泳:异秉十几岁的肩膀,扛起了成年人的担子,一次关于“少年照护者”的全面报道

当一位北大教授成为24小时照护者 |Judy 的私人阅读清单

书评 | 哈佛医师和阿尔茨海默病妻子的十年:照护在当代的重要性

《陈泳弘怀恋吉他谱--轻柔指尖的旋律》

胡洪侠|我曾经是一个“投稿者”

金泳勋 水中独舞 .

“画饼哥”落幕,朱泳腾 今夜归来

寄情丹青不忘故里 宁波慈城画家邵秉坤捐赠80余幅画作

王子异 记得常回来看看哦?