韩松刚:不满和抵达——“80后”作家和他们的长篇写作

尝试写诗或创作短篇故事,表达自己的情感和想法。 #生活乐趣# #消遣#

作者:韩松刚

“80后”在其具体的文学实践中发现并重塑了一种自我反思、充满对立也试图和解的个体意识。他们对自身所处时代的批判和认知,为他们接下来的长篇小说写作铺平了精神的道路。一种基于传统和现代、现实和历史之上的长篇小说写作尝试,也让他们逐渐突破了现有长篇小说的秩序,从而占据了独属于他们的重要空间。

“80后”这个词对于很多人来说有不同的意味,这一代人成长在时代的转型中,既享受过青春的飞扬,同时承受着改革的剧痛,他们被热切期待,总又困于平庸。但即便如此,他们也从未真正地溃败、躺平,这是“80后”的现实状态,也是精神底色。

在“80后”作家的创作尤其是长篇写作中,“80后”的群体状态得到了最充分的认同和体现。韩寒的长篇小说《三重门》,可以看作是“80后”的青春宣言,它将青春作为出发点,致力于自身对生命、自由和欲望的追求,毫无疑问,这是一代人最为直白而珍贵的青春写真。然而,在退去了青春的热烈之后,伴随着辛夷坞、鲍晶晶、郭敬明等最早的一批“80后”作家的慢慢退场,现实生活本身,仍然迫使着这一代人要继续追问许多尚未回答的问题。

“80后”作家似乎从一出场,就被各种不满所困扰。这不满不仅来自外部,还源于内部。事实上,在不满的环境中成长起来的“80后”,正在努力摆脱低俗的物质主义、道德的怯弱,以免自己陷入精神的贫瘠之中。如果说“80后”早期的长篇小说创作,是在商业化浪潮的席卷下而兴起的一次青春革命,那么今天的“80后”则试图和青春做着最为彻底的告别,他们同时对自身的困境和时代的夸耀表达着不满,又以一种最为真切的叙事方式和修辞手法努力去实现内在情感的抵达。我想要探索的,正是他们面对和想象这个世界的这一不确切的辩证法。

一

小说的关注点已经不在青春本身,而是聚焦于人的成长以及人在历史和时代中的命运。“80后”作家开始走进他们自身的历史

真正意义上的“80后”长篇小说创作,是随着张悦然、笛安、颜歌、张怡微、郑小驴、甫跃辉等一批“80后”作家的群体崛起开始的。他们对自身成长的辩护和对外界认知的拒斥,为这个时期的长篇叙事话语做好了准备。张悦然的《樱桃之远》、笛安的“龙城三部曲”、颜歌的《五月女王》《我们家》、张怡微的《你所不知道的夜晚》、郑小驴的《西洲曲》、刘汀的《布克村札记》等,昭示着“80后”的长篇小说创作开始走上自己的道路。他们和他们的前辈作家不一样。他们面对土地、面对城市、面对现实和历史,给出了自己的理解、感受和答案。实际上,我们不太可能给这些长篇小说创作贴上任何具有某种特殊意义的标签,但就从其创作本身来说,也没有如想象中那般落入任何我们通常认为的小说写作成见之中。也是从这个开端出发,“80后”的长篇写作大部分都游离于现实和历史的限制之外。而这,也可以看作是他们对这一时期其他长篇小说创作的某种“不满”,他们所针对的是长期以来所培养出的长篇小说趣味和审美风尚。此时,最困扰“80后”作家的,可能就是某种形式的虚假和情感的欺骗,我们的情感似乎不是我们自己的了,我们和真实世界、真实自我之间的鸿沟越来越深了。

客观地说,此时的“80后”长篇写作仍然有着自身的稚嫩和不足,甚至一定意义上显示出了“80后”在长篇小说写作观念上的偏狭和缺陷,但今天来看,它的意义则是在这一代人的思想中深刻塑造了一种表达不满、渴望抵达的情感和思想——我将其称之为——青年观念。“80后”在其具体的文学实践中发现并重塑了一种自我反思、充满对立也试图和解的个体意识。他们对自身所处时代的批判和认知,为他们接下来的长篇小说写作铺平了精神的道路。一种基于传统和现代、现实和历史之上的长篇小说写作尝试,也让他们逐渐突破了现有长篇小说的秩序,从而占据了独属于他们的重要空间。“80后”长篇小说写作的时代已经不可抵挡地到来了。

《茧》,张悦然著,人民文学出版社,2016年7月

一代人的写作能够被重塑吗?我认为是可以的。“80后”作家对青春的最初选择,以及他们对自身和外部世界认知之间的巨大落差,几乎注定了“80后”之后所有写作的偏见。但我们也会发现,随着笛安、张悦然、颜歌等很多“80后”作家写作的转型,“80后”作家的青春书写也渐渐变成了一段不算遥远的记忆。“80后”的长篇书写已然翻篇了。张悦然的《茧》写的虽然还是青春历程,但小说的关注点已经不在青春本身,而是聚焦于人的成长以及人在历史和时代中的命运。《茧》的写作昭示了“80后”一代写作者的长篇野心,它一方面对青春的自我进行着辩护,另一方面对不得不面对的历史提出了自身的质疑,“80后”的长篇写作已经开始具有某种历史感。而“茧”这一意象本身,就具有非常强烈的象征意味。关于《茧》,我们仍然可以在多个层面对其展开观察,尤其是它作为“80后”长篇写作的一个具有转折意义的文本,是一个不可忽略的重要开端。笛安的长篇小说《亲爱的蜂蜜》则是聚焦家庭和爱情。但和一般的爱情小说不同,这部作品在结构的设置和人物的设计上,都体现出了某种新变,尤其是人物关系的“错位”使得整部小说充满了艺术的张力。而更可贵的是,小说虽然写的是爱情,但故事背后所涉及的历史与现实、理性与情感、个体与时代的关系等,又让小说充满了多样的复杂性和清淡的历史感。“80后”作家开始走进他们自身的历史。

《平乐县志》,颜歌著,上海三联书店,2023年10月

和笛安、张悦然不同,颜歌是在一种更小的规模上进行长篇小说的写作,她似乎是通过一个人的生活历程和空间呈现来表明一代人的成长过程。从这个意义上说,《平乐县志》很大程度上是一部关于细小生活的故事。然后在这些具体而微的生活中,颜歌带领着读者和她们一一相遇。《平乐县志》有着别出心裁的结构,叙事手法也新颖别致,这样一种说书人的视角设计、地方志形式的安排,以及各种古典、现代手法的穿插交错,充满了一种重塑当代小说叙事方式的能量。《平乐县志》的写作,让我们看到了“80后”作家在长篇写作上的技法新变和艺术创造,它是颜歌自己的个体言说,但更是这一代人所努力实现的小说腔调。因此,《平乐县志》值得我们认真阅读和探讨。和传统走近的,还有“80后”作家默音。如果说笛安、张悦然、颜歌等人的写作,还残留着青春的印记和影子,那么默音的写作则完全是在民间和历史之间穿行。尤其是她那部历时八年写出的长篇小说《甲马》,成为一时之间大家津津乐道的重要文本。默音喜欢讲故事,也善于讲故事,但和颜歌对生活的聚焦不同,默音的写作更喜欢现实和奇幻的结合,这可能和她写科幻出道有关。《甲马》中的“甲马”并不具有鲜明的象征性,它是一个道具,甚至是一个叙事的推手,围绕着甲马,历史、现实、命运、真相等等,共同聚合成一个庞大的历史故事。《甲马》代表了“80后”作家长篇小说写作的“历史观”,《甲马》的问世也意味着,“80后”作家已经具备了理解不同于自身的那些价值观和生活形式的思想能力。当然,这并不意味着“80后”对这些观点的支持和赞同,而是意味着他们开始接受最大多数的不同这一事实。《甲马》之后,默音又写出了一部新的长篇小说《星在深渊中》,和《甲马》鲜明的历史感不同,这部长篇小说呈现的是一个现代空间图景。小说以一名独居女子的命案为开端,回溯六名生于20世纪七八十年代的男女在时光长河中艰难跋涉的生命历程。小说的叙事是明线和暗线交织,背景是外部空间和隐喻空间相错,营造出一个阔大的人性迷宫和都市图景。小说中写到了“失语症”,而“失语”本就是人性的一种症候,“失语”不仅和语言有关,还和我们的生活紧密相连,甚至是关乎思想的一个重大问题。默音的长篇小说写作,为我们展现了“80后”作家在历史书写和现实书写上的多种可能性,她为“80后”作家在自身内部发展起一个叙事的范式和一种理想的状态提供了思路,并以此抵抗“80后”身上某些最糟糕的问题。

《甲马》,默音著,浙江文艺出版社,2024年8月

二

在批评者看来,“80后”正是经验匮乏的一代人。事实是,“80后”的写作正在向我们展示如何能够不通过宏大理论和复杂经验来建构叙事、讲述故事,而是通过观念与生活的互动、通过极端的复杂形式呈现世界的多样,甚至通过对古老修辞的改造,来抵达长篇小说写作的目标

“80后”作家的长篇小说写作,其实也经常受到批评。其中的原因在于他们并不能提供一种属于这代人的实质性的写作价值,而他们对于自身、社会、历史的认知,往往囿于自身的经验,而在批评者看来,“80后”正是经验匮乏的一代人。这些批评有一定道理,但并非完全正确。尤其是在这样一个经验同质化的时代,我们所依赖的强大的经验写作本身就很值得怀疑。事实是,“80后”的写作正在向我们展示如何能够不通过宏大理论和复杂经验来建构叙事、讲述故事,而是通过观念与生活的互动、通过极端的复杂形式呈现世界的多样,甚至通过对古老修辞的改造,来抵达长篇小说写作的目标。2022年,第五届宝珀理想国文学奖揭晓,“80后”作家林棹以长篇小说《潮汐图》摘得首奖。这是继《流溪》之后,林棹写出的第二部长篇小说,但就是这样一个虚构而魔幻的文本,却成为2021年至今一个非常重要的“文学事件”。《潮汐图》的故事,感兴趣的读者可以自己去阅读。我要谈论的是《潮汐图》的写作所引发的一些争议和争论。《潮汐图》中有大量方言和史料的运用,使得整个小说叙事生动而立体,并以此建立起一个可感可想的地方空间。也是建立在这样的基础上,《潮汐图》才一次次被纳入“新南方写作”的讨论之中。当然,其晦涩难懂也同样为很多人所诟病,但不论如何,《潮汐图》于传统的小说叙事来说,的确是一次别开生面的写作。它的魔幻性和异质性,已经决定了它将是当代小说史上不能忽视的一个重要存在。而这份独创的荣耀,是属于“80后”作家的,以此来看,“80后”作家在长篇小说创作的探索上已经有了实践的新结果。“80后”关于长篇小说写作的思考,尤其是其所逐渐建立的理论概念和叙事范畴,都代表了一种对现代小说的新的理解,他们既能做到对现实的敏锐捕获,又能在虚构的想象中去做一种大胆的尝试。我们似乎可以乐观地看到,那个长期以来所形成的庞大、阴郁的长篇小说写作传统和体系,正在被当下“80后”作家各种不可预料的长篇小说所突破和否定。

《嚼铁屑》,甫跃辉著,江苏凤凰文艺出版社,2023年6月

长篇小说的写作,除了质量,还有体量。体量意味着思想和精神的容量。但是,在这个阅读快餐化的时代,真正的长篇并不一定为读者所轻易接受。然而,从写作的意义上来说,我们依然需要大体量的长篇小说,来为一代人的写作和成长打下深厚的地基。甫跃辉的长篇小说《嚼铁屑》可以看作是这方面的始作俑者。2023年,甫跃辉的长篇小说《嚼铁屑》出版,这部小说也是首届凤凰文学奖的获奖作品。据了解,这部作品甫跃辉写了整整11年,几乎跨过了一个人最美好的青春年华。而这部小说,也可以看作是“80后”作家逐渐走向成熟、开阔、深远的代表之作。这部小说一共分为三部,讲了三个不同的故事,通过一个个普通人的素描,勾勒出一个亦真亦幻的丰富世界。《嚼铁屑》60多万字,这深刻展现了甫跃辉充沛的耐力和丰厚的写作能力,而这又让人不得不想起他在那个夏季开始的一场疯狂骑行。他从上海出发,独自一人,骑自行车跨越3600多公里,回到他的家乡云南省保山市施甸县,而这场旅行竟然持续了33天。是的,他出发了,就像“80后”作家在长篇写作上的出发一样,没有豪言壮语,有的只是咬牙坚持,正如小说的标题一样——嚼铁屑——正是这种永不放弃的精神,甫跃辉最终实现了现实和理想的局部抵达。“嚼铁屑”这三个字,和张悦然的“茧”一样,充满了象征和张力,它们是未来路上每一个人都要面对的艰难险阻,但我们终究要努力去把他们一一克服,把铁屑嚼烂,破茧而出。这是“80后”的成长过程,也是“80后”的与众不同。可以说,写作《嚼铁屑》的甫跃辉,已经具备了一种理解自身和社会的能力,这种能力以思想和道德上的自我发展为基础,对自身的艺术感觉进行不断的培养和提升,进而最终形成了对现实书写的理性控制和情感操持。

《亲爱的人们》,马金莲著,湖南文艺出版社,2024年4月

“80后”作家的长篇小说创作在题材和形式上都体现出某种丰富性,一定意义上说,这是“80后”作家写作上的某种特点和优势。但是,也有一些“80后”作家在一个具体的领域中深耕,且形成了自己的风格。作为较早获得鲁迅文学奖的“80后”作家,马金莲的长篇小说写作从一开始就聚焦农村,也因此和大部分更多城市经验的“80后”作家有了鲜明的区分。从早期的《马兰花开》,到前几年的《孤独树》,再到今年新出的80余万字的《亲爱的人们》,马金莲以一种坚实的写作风格,踏出了一条“80后”作家书写乡土的小说道路。《亲爱的人们》既是个人的命运史,也是社会的变迁史,更是时代的发展史,可谓是“80后”作家乡土写作的代表性作品。“80后”作家开始跳出自身的视野,跳入更为宽阔的世界之中去呈现和塑造一方土地上的“亲爱的人们”。这是“80后”眼中的“平凡的世界”,也是“80后”笔下的“新山乡巨变”,更是“80后”作家所创造的“新乡土中国”。而同样是书写乡土,“80后”作家魏思孝则是另一种写作路径。《余事勿取》《都是人民群众》《王能好》这三部长篇小说,可以说是他的代表性长篇之作。和马金莲一样,魏思孝写的也是熟悉的人、熟悉的生活、熟悉的情感、熟悉的关系,一个典型的熟人社会,被无声地呈现出来,但和马金莲不同的是,他更在意人的性格和心理的世界,而不是外部的世界,因此,读马金莲的小说,你会想到周立波、路遥,而读魏思孝的小说,则会想到鲁迅、高晓声,百年来的农民形象,有一种挥之不去的性格底色。但和前辈作家不同的是,魏思孝对这些农民的书写从来不是批判的、审视的,而是同情和关注,他为他们立传,也为他们作为时代注脚的命运做无奈的叹息,也是在这个意义上,魏思孝的长篇小说写作具有一种难能可贵的精神属性。作为“80后”长篇小说写作者,马金莲和魏思孝之所以拒绝成为一个歌颂者和批判者,恰恰因为这生活就代表着自身,他们是农民的儿女,也是这土地的一分子。

和马金莲、魏思孝这些“80后”最后的乡土书写者一样,作为“最后一代游牧民族”的索南才让,同样值得我们关注。1985年出生的索南才让,凭借《荒原上》获得鲁迅文学奖之后,于今年推出了他的首部长篇小说《野色》。索南才让的小说多以他生活的草原为故事发生地,书写他同代人的牧民的日常生活和情感状态,他每每以一种审视的眼光关注着牧民在现代文明冲击下的困境、危机和救赎。据索南才让自己讲,《野色》的写作时间很长,大概9年前就动笔了,而写完之后,他几乎又进行了一次重写,由此我们也可以看到这部长篇小说于索南才让的重要性。在《野色》的“后记”中,索南才让说:“我写得越来越踏实了。我好像在很努力地把生活中的一些浮沉和喧杂都摒弃在外,短短个把月,我在无穷的时间里面做着同一件事情,希望一切的努力都不是白费,希望这本书的命运能够坚韧,展现它的生命力,并且不受那么多不必要的干扰,走自己的路。”我之所以把这段话抄录下来,除了想印证索南才让自身在写作这部长篇小说时的一种状态,还想表明,这样的写作姿态,同样是“80后”作家该持有的精神面向。它揭示的也是一个作家最原初或最为自然的状态,一个优秀的作家不应该被各种各样的不满所裹挟,而是要先让自己从各种外界的不满和迷惑中解脱出来,只有重新审视自我,我们才能由目前的栖居状态朝着未来的方向前行。《野色》同样是一部具有“异质性”的小说。小说采用的是一种双线并行的叙事结构,一条线索的推进是以一头牛的视角展开的,另一条线索则是以牛的主人为视角来书写,既写出了动物在这个世界上的挣扎和困境,也写出了人在草原上的艰难和纠葛,尤其让人印象深刻的是,小说充满了一种卡夫卡式的荒诞气息。“80后”经常被诟病是没有激情的一代人,但《野色》中,我们显然触摸和感受到了一种生命的力量,无边的原野,它没有荒原的颓唐,有的是生命地带的开阔,那头孤独的牛,虽然命运坎坷,但却始终在沉思和斗争中寻找生命的自由,而那些牧人即便面对生活的失落,也从未熄灭内心的情感,那些随欲望起伏的生命情态,展示了一代年轻人的激情澎湃。

三

从长篇小说的创作出发,“80后”作家的写作开始从历史和精神的层面展示出他们的价值和意义

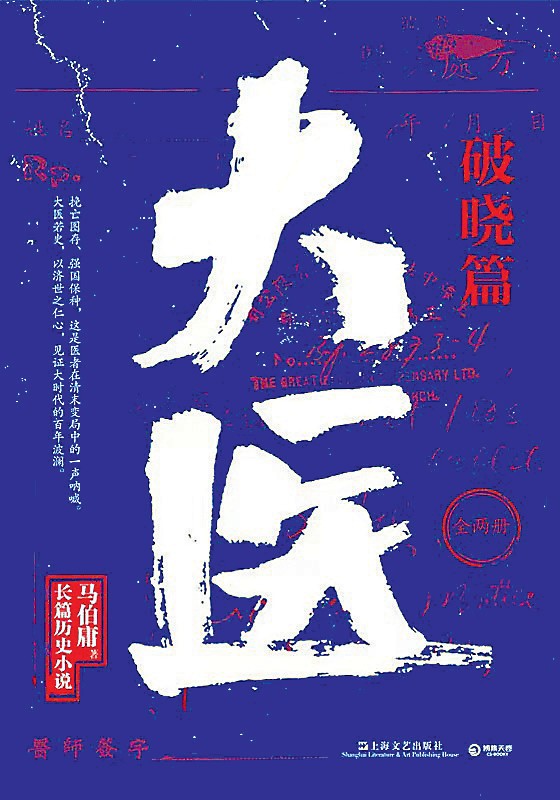

《大医》,马伯庸著,上海文艺出版社,2022年9月

2024年,马伯庸的长篇小说《大医》获第十三届全国少数民族文学创作骏马奖。这位影视IP市场的“宠儿”,其创作的《大医》首发于《收获》长篇小说2022秋卷,而其中的上部《破晓篇》上市才一周就破了1000万元销售额,令人惊叹。一面是重要文学期刊的加持,一面是市场上读者的广泛认可,再加之奖项的促成,让我们不得不对这部小说和这一现象进行思考。《大医》是迎合潮流的,但《大医》的写作从一开始就是严肃认真的,据马伯庸讲,为了写作这本书,他经常去华山医院找朋友聊天,还把市面上能够找到的资料全都搜集了一遍。清末出版的《药学大全》、20世纪60年代的《赤脚医生手册》以及《清以来的疾病、医疗和卫生》《发现医病纠纷:民国医讼凸显的社会文化史研究》等书籍,都成了马伯庸写作这部长篇小说的案头书。写作《大医》的马伯庸,是下了苦功夫和大功夫的。《大医》的写作有着一种类型化的结构和套路,但其所展现的历史以及为这段历史所保留的记忆十分重要,说到底,小说的写作也是为了抵抗遗忘。《大医》以其细致准确的手法,通过大量准确的历史细节和史实材料,写出了历史的厚重感,勾勒出明晰的历史脉络和动人的精神内核。《大医》的写作同样也给我们一些疑问和思考,那就是:长篇小说的写作能否在艺术和市场上双赢?

《荒潮》,陈楸帆著,上海文艺出版社 ,2019年8月

作为继刘慈欣《三体》后,第二位斩获雨果奖的中国作家,“80后”郝景芳的长篇科幻写作同样值得关注。《流浪苍穹》讲述了移民火星的人类爆发了反叛地球的独立战争,战争的结果使地球与火星形成了两个迥异且互不往来的世界。虽然这部小说出版后,评价和反响一般,但这从另一个角度对科幻文学提出了更高的文学要求,那就是真正的长篇科幻小说要有一种宏大叙事构架和硬科幻的元素,否则就显得名不副实。同样作为“80后”科幻作家,陈楸帆于2013年就创作了他的第一部长篇科幻小说《荒潮》。这部小说以他家乡附近的贵屿镇为原型,讲述了一个处理电子垃圾为主业的岛屿上,女主人公小米带领“垃圾人”向当地腐败政府开战的故事。这部小说以一种十分罕见的力度,刻画出一个我们在有生之年就可能身处其中的近未来时代。在南京师范大学何平教授看来,“《荒潮》放在同时代中国文学中是一部堪称宏大的巨制”。但事实上,在当下的文学评价体系下,中国传统文学和科幻文学之间,仍然有着巨大的隔阂。我想,我们当下讨论科幻小说的时候,仍然要将其放在文学的范畴内去评价,而对于文学性的追求,也应该是科幻小说的一个重要目标。

大约2020年前后,苏州大学王尧教授提出了新“小说革命”的必要和可能,在文学界引起了持续的热议。毫无疑问,我们正在经历一次史无前例的小说的“危机”,并且我们正在对处于这一危机中的小说丧失信念和信心。我们可以将这一信心的丧失归结于时代的变化、科技的发展和人文精神的式微,但在我看来,原因和问题要比这深刻得多,它不仅仅是外部原因导致的写作和阅读变革,也不仅仅是一种悲观主义或者缺乏信心,相反,它和我们已经被禁锢的思维密切有关。如果我们从这个角度去看当下的“80后”长篇小说创作,就会发现,他们是通过创造新的形式来抵抗对自身和外部世界的不满,虽然从实际的结果来看,它也同时加剧了我们和人们更大的不满。但关键仍然在于改变,“80后”关于长篇小说创作的探索,不是一场服用了兴奋剂的功利表演,而是一种责任和使命、理想和抱负,这条路还很远。

从不满出发,“80后”作家在长篇小说写作上开始走向他们自己的道路,至于何时抵达,能否最终抵达,其实并不需要一个答案。“80后”作家中,年龄最大的已经接近45岁了,他们即将步入生命新的阶段,写作也即将进入新的思考状态。从长篇小说的创作出发,“80后”作家的写作开始从历史和精神的层面展示出他们的价值和意义。不管是作为“80后”作家,还是仅仅作为一名“80后”,在我们今后的人生道路上,我们可能永远都会被各种不满所困扰,这不一定是坏事,相反,它可能是一件好事,对,一件好事。

(作者系江苏作协创研室副主任)

来源:文艺报

责任编辑:

网址:韩松刚:不满和抵达——“80后”作家和他们的长篇写作 https://www.alqsh.com/news/view/51094

相关内容

韩松落新作《晚春情话》出版写了十八年专栏后回到了小说的世界,韩松落短篇小说集《晚春情话》出版

观众席中的大多数是经历过风华正茂的70后和80后,他们如今更显沉稳理智

回首2023:谈谈阅读、写作、生活和世界

2024“上海写作计划”启动,7位外国作家应邀驻市写作

“文学与年轻人”:谈谈青年作家写作

韩松落全新中短篇小说集《晚春情话》出版

2023人民文学奖颁出 北京80后公安作家吕铮《打击队》获长篇小说奖

人文社推出“90后”作家新长篇 聚焦当代都市女性故事

这位获得茅奖的50后作家,决定和年轻人直接对话