诗人梁平迎来“一蓑烟雨”:与这个世界达成和解|当代书评·专访

阅读好书,丰富精神世界,提高个人修养。 #生活乐趣# #人生百态#

原标题:诗人梁平迎来“一蓑烟雨”:与这个世界达成和解|当代书评·专访

封面新闻记者 张杰

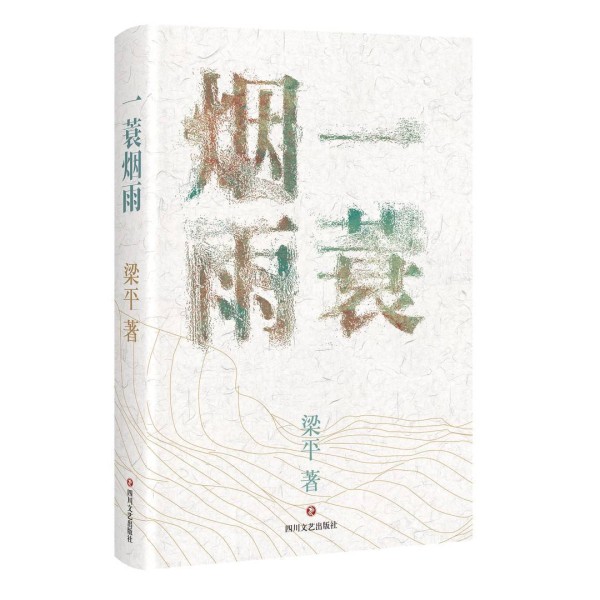

随着春天绽放的,除了花朵,还有诗歌。2024年3月,著名诗人梁平的最新诗集《一蓑烟雨》由四川文艺出版社推出。书中收录了梁平近年来的百余首现代诗歌,其中包括《水经新注:嘉陵江》和《蜀道辞》两首小长诗。整本诗集显示出非常清晰的诗学路径自我确认。对诗歌领域内的一些常见的争论课题,梁平也通过理论和实践两个方向,作出自己深入、冷静的思考,形成较为系统的诗学观念。

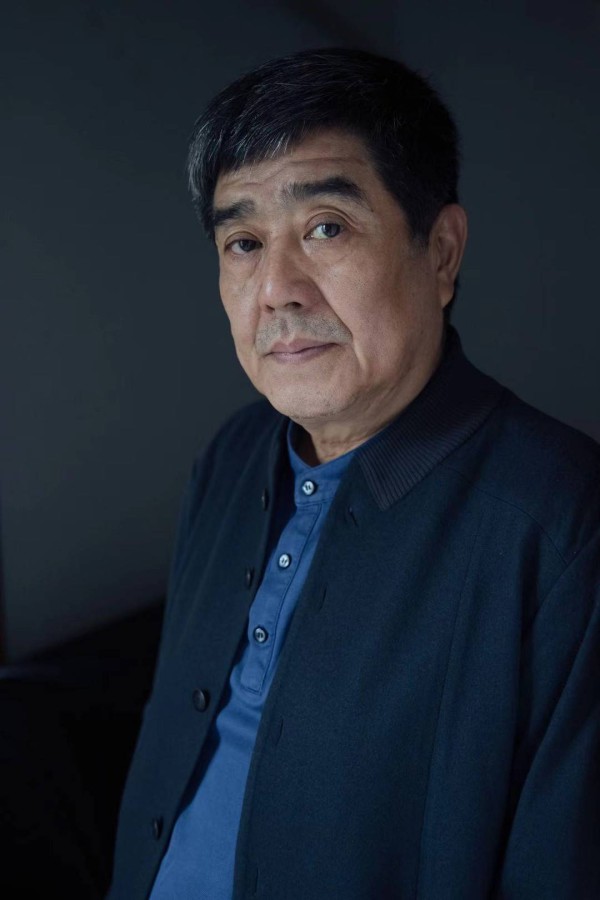

梁平(本人供图)

比起梁平此前出版的多部诗集名字,比如《巴与蜀:两个二重奏》《家谱》《深呼吸》《琥珀色的波兰》《嘴唇开花》 《长翅膀的耳朵》 《时间笔记》《忽冷忽热》等,《一蓑烟雨》显得更为温柔、自在,更多是作者自身对身边的人和物事、人世间家园身世的指认,以及胎记与血脉的追寻。新诗集中,有很大一部分跟传统文化主题相关。比如《与薛涛比邻》《李清照》《相如与文君》《韦庄在成都》《扬雄》《在绵山我看见了介子推》等。梁平尤为喜欢苏东坡,喜欢他的大格局、大胸怀,历尽千般苦难但能做到“也无风雨也无晴”的从容与乐观,以及对坎坷人生际遇作出最后的温暖回应:天下无一不好人。新诗集的名字就是取自苏东坡《定风波》里的“一蓑烟雨任平生”。

《一蓑烟雨》(四川文艺出版社提供)

把整条嘉陵江写成了诗

梁平的诗歌看得见地理、人文、历史,这在他的新诗集《一蓑烟雨》里体现得尤为明显。《一蓑烟雨》的编选,以嘉陵江和蜀道为发端和收尾,就有着关于重庆和成都二重奏的深刻意味。

嘉陵江干流全长1100公里,全流域面积16万平方公里,成为长江上游最重要的水系之一。嘉陵江主干明显,其枝杈清楚,被称之为典型的枝状水系。作为江城长大的人,梁平对嘉陵江的感情非同一般。在散文《嘉陵江记》中,他写道,“站在重庆朝天门的码头看去,一脉浩荡从左向右,把最为抒情的一笔作为她最优美的收势,插入长江的腹中。这是一幅人文的漫长书卷,一次精神的长途跋涉。我是这条大江的子民,我生命的第一声啼哭就是嘉陵江的涛声。所以,我时常会独自一人,在这条大江的结尾处,那个叫朝天门的地方,想象上游、中游以及下游的一切,关于起源和变迁、关于生态和繁衍、关于生命和创造。”

在《一蓑烟雨》开篇的《水经新注:嘉陵江》组诗里,他用一组诗来表达嘉陵江:《嘉陵江》 《昭化》《苍溪》《阆中》《南充》《蓬安两河塘》《陈寿》《合川》《卢作孚:水之娇子》《水码头》《嘉陵索道》《吊脚楼重庆》……在《嘉陵江》中,他写:“水做的朝天门,长江一扇/嘉陵一扇,嘉陵以一泻千里的草书/最后的收笔插入长江腹中/我第一声啼哭在水里/草书的一滴墨,与水交融/江北红土地上的红,脐血冲不掉/向海,两岸猿声不能挽留/深潜,南北朝《水经·漾水注》里/找到乳名/东源和西源争吵累了/两河口两源合一。嘉陵江/与生俱来的包容和接纳,源远流长……”

在《嘉陵索道》中,梁平为重庆的索道感到由衷自豪,“嘉陵江的长篇情景剧/纤夫和船工的号子已经非遗了/博物馆的旧照片放大在舞台上作幕墙/流水的音效依然惊心动魄/横跨江上的索道是重庆原创/世界的唯一,凌空滑翔的飞行器/连接两岸的冒险和刺激,被一根钢缆/轻描淡写……”

自2001年从江城来到成都工作、生活,至今已23年。对重庆热爱不减的梁平也逐渐爱上了成都。这两个城市,互相有血脉联系同时气质又有较大差别的城市,恰好带给梁平很丰沛的艺术灵感,促使他写下了很多关于两地的诗作。

比如在新诗集的《龙泉驿》中,梁平这样表达他对成都的爱,“那匹快马是一道闪电/驿站灯火透彻,与日月同辉/汉砖上的蹄印复制在唐的青石板路/把一阕宋词踩踏成元曲/散落在大明危乎的蜀道上/龙泉与奉节那时的八百里/只一个节拍,逗留官府与军机的节奏/急促与舒缓、平铺与直叙/清的末,驿路归隐山野/马蹄声碎,远了/桃花朵朵开成封面……”

梁平坦言,两个城市的气质给他的东西,已经在诗歌创作上发生了融合,“当我写诗的时候,哪怕是一首小诗,我不希望它是平淡的,哪怕表面是风轻云淡,在字里行间一定要藏有一把刀,有锋芒。这是重庆给我的。成都的城市气质则温柔沉静,影响到我,让我开始意识到消弭隔阂、敌意的必要。现在的我希望在我的笔下,能出现最大程度的和解 ,这是成都带给我的。 这两种营养在无声融合,不知不觉让我的生命和写作都在调整,汇合成了我的写作骨血。”

梁平将重庆与成都这两个城市,都视为根系之城,“在我生命的长度中,这两个城市就是我认知这个世界的原乡。 它们不仅仅是我半生,或者大半生生命的栖息地,更是我大到对人类和世界的认知、我的所思所想的成型的原乡,也是我肉身的七情六欲和嬉笑怒骂的集散地。这种根,不仅仅是物理的肉体的沉淀,还是我对人、自然、社会、世界思考的根系所在地。”

有“根”的写作路径

随着写作的深入,梁平越发感到自己的写作,方向越来越明晰——追求一种“有根的”写作。对于何为“有根的写作”,梁平也专门阐述:“我所说的写作的根,与韩少功先生当年提出的文学寻根不是一个概念。少功说的是文学概念上民族文化传统、民族文化心理的根的挖掘。我这里指的是,作为个体的写作者生理和心理层面上,影响你生命轨迹、完成你生命塑型的根。 不管是轰轰烈烈还是平平淡淡,这个根每个人都有,但并不是每个人都会有意识去梳理。”

梁平也深深体会到,蜀地不仅仅是他半生或者大半生生命的栖息地,更是他大到对人类和世界的认知、他所思所想成型的原乡,也是他肉身的七情六欲和嬉笑怒骂的集散地。“我一直在梳理这个根。长诗《重庆书》系列、批量的《成都词典》以及《时间笔记》和《忽冷忽热》,包括最近的《水经新注·嘉陵江》和《蜀道辞》,都是这个根上结的果。因为这个根的梳理,我所希望看到的是,我的写作能够结结实实,拒绝那些天马行空的书写。这其实是多么艰难的选择和挑战。人与人、人与自然、人与社会与生俱来有一种隔阂甚至是敌意。这个有根的写作,让我有了明确的写作路径,那就是努力消减这样的隔阂和敌意,与人、与自然、与社会的不平衡达成最大尺度的和解。”

梁平(视频截图)

诗歌需要有“我”的写作

随着经验和阅历的增长,梁平对自己的诗歌写作路径已经有非常清晰的自我认知和自我确认,对诗歌领域内的一些争论、课题,也有自己深入、冷静的思考,并形成较为系统的诗学观念。这在他的新诗集《一蓑烟雨》里收集的诗作和后记文章中可以看出。比如诗歌中关于“我”的写作,梁平的分享很深刻。他说,自己发现,近些年,很多人写诗会回避把“我”植入进去 ,似乎植入“我”进去是不太受待见的行为,“我觉得这很荒唐。其实古今中外,无论大小的‘我’,在诗歌中出现举不胜举。中国诗歌传统从《诗经》以来如数家珍的‘我’,比比皆是,包括后来屈原厄运之后汨罗的净身,李白入世失败之后寄情山水,杜甫的退隐,苏东坡的官隐,陶渊明的归隐等,‘我’在其中活灵活现。海明威做过记者,经历了2次坠机事故生还,4次婚姻,最后饮弹自尽,他伟大的作品和他不能复制的‘我’造就了他成为世界作家中的神。米沃什当过记者、教师、外交官,甚至被限制过母语写作。米沃什的诗里面大量出现的‘我’、‘我们’就是他的骄傲,他的‘我’能够成为他所有经历、所有认知的证据。”

梁平认为,诗歌其实更需要“我”以自己的面目出现,“这是一个很重要的问题,包括自己的语言、自己的形状以及出场的仪式感。我的关于有根的写作带出来的‘我’,客观地说,是‘我’找到的进入这个世界,辨认人与社会、人与人、人与自然的一个至关重要的切口。我的这个切口,就是佩索阿说过的一句名言:‘我想成为的那个人,和别人把我塑造成的那个人的缝隙’。所以,我很乐意让‘我’出场。这个‘我’,不是一己之私,而是一种人格塑造、 精神谱系 。我必须把‘我’植入写作进去 。这就不是小我,而是与自然发生联系的超我、大我,是‘我’所有经历的人和事,身体、思想,所感知的人类、自然、社会以及形而上、形而下的所有的证据,是‘我’进入这个世界、体察人与人、人与自然、人与社会关系的一个重要切口。”

拒绝过度修辞

让诗歌在“原生状态”中说人话

诗歌一般被认为多是抒情的文体,但其实叙事也是诗歌中必要的因素。梁平的诗歌里叙事的成分就较为突出,这让他的诗歌读起来更言之有物。梁平相信,叙事帮助诗人获得一种对现实发言的能力,“写作的原创性更多来自叙事,冷静、客观地观察和处理外部世界,以及复杂的个人经验。抒情已经无能为力。叙事语言几乎没有任何遮蔽和装饰,从某种意义上讲是难度最大的一种写作方式。我是城市的书写者,现代文明催生城市化进程,城市已经成为人的情感和欲望的集散地。 对城市的精神代码、文化符号以及城市人与城市各种关系里的消极与积极、抵抗与融入、逆反与享受的辨识与思考,强迫我们对城市的书写从依靠想象转向更为真实的叙事。”

诗歌的叙事古已有之,但朦胧诗以后是一次很重要的革命。梁平认为,写叙事性诗歌有利于拒绝过度的修辞手段和泛滥的抒情方法,通过眼见为实的事件瞬间、细节的高度提炼,有情节、有起伏,甚至有戏剧效果地展现诗人的感受。叙事性诗歌强调情感与叙述的零度状态,以不动声色地旁观、超然应对那些过于精致和浮华的语言化妆术,在“原生状态”中说人话,说大家能听懂的话,在幽微、琐碎的生活日常里打捞与人亲近的人间烟火。需要强调的是,保持叙事的克制和保持诗歌的肌理具有相同的重要性。

在“小楼”里与这个世界达成和解

用生命书写“指认的胎记与血脉”

从20世纪80年代梁平开始写诗,同时做文学刊物编辑:《红岩》3年,《星星》15年,在《青年作家》《草堂》8年至今。“半个世纪过往的脸谱和结缘的文字不计其数,虽有心得,却不敢自以为是。这么多年身不由己,做事挤压作文的时间太多。年龄越大越是感觉到该写的欠账还是该一笔笔清算,给自己一个交代。”

梁平坦言,“躲进小楼成一统,管它春夏与秋冬”,他做不到。“但是可以深居简出,去过的地方不去了,人多的地方不去了,谢绝了很多场合。这样就腾出很多时间自言自语。自言自语是我写作和阅读保持的状态,一以贯之。‘以自己之眼观物,以自己之舌言情。’王国维说纳兰性德的这两句话,深得我意,并且伴其左右。久而久之,我的自言自语,给自己的写作画出一道清晰的线条——我,我的家;我与身边的人和物事,我的家与人世间我们的家指认的胎记与血脉。”

梁平坦言,自己如今愿意栖身的“小楼”包括日常的鸡毛蒜皮,生活的酸甜苦辣, 远山、远水的亲近,虚情、假意的疏离,生命基因的确认、自我人格与精神的辨识与塑形。“府南河边南河苑的我,自觉不自觉地与他人,与自然,与这个世界的关系达成和解。看天天蓝,看云云白。”

诗歌与现实之间的关系,一直是经常被谈论的话题。梁平对此也有深入的思考,“诗歌书写现实,与人类进步和社会发展的关联从来没有间歇和断裂,从最初的源头《诗经》以来,楚辞汉赋,魏晋南北朝诗歌,唐诗宋词以及元明清文学,这样的一种关联水乳交融,新诗百年更是凸显为主脉,成为中国诗歌优秀的传统。伟大的现实主义精神,是中国文学的宝典,也是中国诗人血脉里奔涌不息、强大的基因。”梁平也由此认为,诗歌写作者对新时代的现实书写责无旁贷。“不少诗人由于过分迷恋自己的惯性写作,或者对身边翻天覆地的变化置若罔闻,或者深陷于自己搭建的语言迷宫而不能自拔,已经缺失了辽阔的胸襟和视野,很多人在现实面前已经束手无策,丧失了进入现实的能力。另一方面,有的一提到现实书写,就生硬地罗列标签,虚假的感叹号,空洞无物的伪抒情。”

梁平(本人供图)

# 对话梁平 #

“嘉陵江和蜀道有我生命的印记,更有家国的印记”

古往今来,诗歌都是文学皇冠上最亮的明珠。卓越的诗歌,需要有生命能量的人来写。出生于1955年的梁平,今年69岁了,但他的精气神给人看起来仿佛不到60岁。

封面新闻:《一蓑烟雨》中有很多关于蜀道的诗。比如《明月峡栈道》《剑门关》《五丁与金牛》《夔门》《荔枝道》《翠云廊》《米仓道》《褒斜道》《古蜀道》《蜀道辞》。为什么对这个题材如此有感觉?

梁平:苏东坡“一蓑烟雨任平生”,而迷恋的境界是“也无风雨也无晴”。这是人生最高级的包容、乐观与豁达,也是常人所不能抵达的境界。诗集《一蓑烟雨》大多是我65岁之后写作的结集,之所以取这个书名,显然是受了东坡先生的影响。诗集重笔写了一条江,一条路,江是风情万种的嘉陵江,路是几千年风云演变、至今叹为观止的蜀道。嘉陵江和蜀道有我生命的印记,更有家国的印记。《一蓑烟雨》披挂的烟雨,包括了日常的鸡毛蒜皮,生活的酸甜苦辣,远山、远水的亲近,虚情、假意的疏离,生命基因的确认、自我人格与精神的辨识与塑形。

封面新闻:2021年你出版诗集《忽冷忽热》时,我采访你,你当时说了一句“现在身边像我这个年龄的人,大多已经不写了”,同时你也提到有例外,比如孙静轩先生72岁的时候,还写了数百行的《千秋之约》。还有张新泉先生,80多岁也在写诗。您如何看待诗歌与年龄的关系?

梁平:良好的写作状态跟年龄没有多大的关系。很多人不到花甲就不写了,或者写不动了,都很正常。晚年生活不是只有写作,如果硬着头皮写,不仅写出来自己不满意,而且还伤及自己身心健康,大可不必。写作的生命力是否还有活力,取决于两个方面,一是自己的文学储备,是否还有写作的能力;二是验证自己是否还有创造力,如果都有,为什么不写呢,至于你几岁了,几十岁了,不写就是对不起自己。但是这个时候的写作,功利少了,显摆少了,写出来就是最大的快乐。

“我的整个写作都是未来完成生命塑型的根”

封面新闻:在很多人的印象里,你是一个做事大开大合、雷厉风行的诗人。但从你的新诗集里可以看出,其实这几年你在很多方面的风格其实也在转变。你如何看待自己这种转变?这如何体现到你的诗歌写作中去?你如何看待做事与作诗之间的关系?

梁平:做事需要雷厉风行,写作需要老成持重。做事就是工作,我不喜欢议而不决,拖拖拉拉。写作反而需要深思熟虑,甚至会用几个方案去解决一个写作问题,使其完美。现在做事不多了,自己也屏蔽了很多场合,腾出了很多时间阅读和写作,还是觉得时间不够。那天做了一个写作的清单,必须写必须完成的“作业”,面无表情地盯着我,我知道我该怎样用文字去表情。你说到《一蓑烟雨》可以看到我写作风格的改变,是不是也包括人生态度的改变。我觉得只有变才是生命力。我一直寻找自己写作的根脉,我这里指的是,作为个体的写作者生理和心理层面上,影响你生命轨迹、完成你生命塑型的根。不管是轰轰烈烈还是平平淡淡,这个根每个人都有,但并不是每个人都会有意识去梳理。我的整个写作都在为此努力,欣慰的是,我正在修正、完成这个根脉的系统。

封面新闻:就我的阅读体验来说,你的诗风格有一个很大的特点是,拒绝过度的修辞手段和滥觞的抒情方法,通过眼见为实的事件瞬间、细节的高度提炼,言之有物,不绕圈子,不故作高深,行家和普通人都能得到各自能得到的东西。这种写诗的风格,有着怎样的形成来路?

梁平:无论做事、作文都不应该绕圈子、故作高深。从接受美学上说,“故作高深”是读者对写作者的一种批评,可能没有一个诗人承认自己是在“故作高深”,所以这个问题一直是个问题。其实现代诗歌强调抒情的内省和复调,由于每个人的“哈姆雷特”不一样,写作与阅读形成障碍也算正常。但是写作者需要考虑如何减少这个障碍,比如如何更有效地消减抒情的主观化,使我们的抒情更客观、更接地气,包括引入叙事或者戏剧效果这些与人亲近的手段。我的写作比较注重“深入浅出”,无论是宏阔的历史还是幽微的迷境,“浅出”是我一直在追求的写作路径。

封面新闻:这本新诗集中,能看得出你对自己的诗歌写作路径已经有非常清晰的自我认知和自我确认,对诗歌领域内的一些争论、课题,也有自己深入、冷静的思考,并形成较为系统的诗学观念。我也知道你很乐于提携、帮助年轻人。作为诗歌编辑,你也了解很多青年诗人的诗歌写作状态。在你看来,年轻一代的诗人,在写作中,比较容易走入的误区是什么?他们有怎样的优点应该继续强化发挥?

梁平:青年人是文学的希望毫无疑问。这些年做华语青年作家奖、华语青年作家写作营、草堂诗歌奖,我们的目光都聚焦在青年,一大批青年作家、青年诗人脱颖而出。最突出的印象是,现在的青年人和我们年轻的那个年代不能同日而语了,他们吸收的文学营养和他们面对复杂的世相,都是他们的财富。没有任何人在一生中没有走过“误区”,但是所有的教训都可以成为经验。青年人只要不亦步亦趋,不人云亦云,有独立的思考、独立的判断,有一往无前的大无畏的精神,为人为文都皆有作为。

责任编辑:

网址:诗人梁平迎来“一蓑烟雨”:与这个世界达成和解|当代书评·专访 https://www.alqsh.com/news/view/9575

相关内容

诗人梁平迎来“一蓑烟雨”:与这个世界达成和解|当代书评·专访诗人梁平迎“一蓑烟雨”:与这个世界达成和解

向往东坡的气度、兼具杜甫的心 梁平诗集《一蓑烟雨》举行研讨会

诗集《一蓑烟雨》受业内点赞 梁平:在写作中建设自我人格并重新体认家国与个体精神的宽广存在

两个诗人一起“倒读”《庄子》 向以鲜:先找到“钥匙”再开“门”|当代书评·专访

95后青年作家衡夏尔:写诗就是为了寻找真理|当代书评·专访

成都文化品牌促进会助力文脉赓续 梁平:希望更多年轻力量加入

梁平诗集《时间笔记》获“首届余光中诗歌奖”主奖

电视剧上有老下有小 :婆婆幡然醒悟向儿媳道歉,顾晓蒙迎来婆媳大和解

一个诗人该如何思念故土?李自国为故乡富顺写了一本“返乡之诗”|当代书评